………………………………

CD-R「ふるさと歳時記」 【1月】

………………………………

▼この章のもくじ

・01睦月 ・02正月 ・03元日 ・04門松 ・05初詣 ・06おせち料理 ・07雑煮

・08小寒 ・09七日正月 ・10田祭り ・11松納め ・12鳥総松(とぶさまつ) ・13七草

・14鍬入れ ・15田打ち正月 ・16小正月 ・17左義長 ・18どんど焼き ・19物つくり

・20削り花 ・21アワボヒエボ ・22穂垂れ ・23繭玉 ・24もち花 ・25成木責め

・26庭田植え ・27田遊び ・28道切り ・29道祖神祭り ・30大寒 ・31麦ふみ

………………………………………

▼ 睦 月(むつき)

睦月(むつき)は、昔使っていた暦(太陰暦)の1月(正月)の

ことですが、いまの暦(太陽暦)でも通用しています。

「むつき」という言葉についてはいろいろな説がありますが、そ

のひとつに「実月」が変化したものだという人もいます。「実月」

とは稲の実をはじめて水に浸す月だというのです。そういえば旧暦

の1月はいまの2月から3月にかけての時期です。

そもそも1月、2月、3月などの異名である睦月、如月、弥生、

卯月…など、1年12ヶ月をいう言葉はみんな稲など芒のある作物が

育つ順序を追って名づけたものだと「大言海」を著した国語学者・

大槻文彦博士はいっています。

そのほか正月は、貴賤を問わず、神社やお寺などに初詣に行き来

し、親類などが集まって祝い、楽しく過ごす「睦び月」。また、正

月は天も地もゆったりとやすらいで、睦む月であることが語源だと

する説もあります。

また、1年のはじめの月で「もと(元)つ月」の意味だったもの

が「むつき」に変わったとする説。そのほか春の陽気が発生するは

じめとする「生(う)む月」のことだとする説や、やはり春の気配

がし、万物が萌え出ずる「もゆ(萌)月」がなまって「むつき」に

なったのだとする説もあります。

「むつき」という言葉は古く「万葉集」にも出てきます。大伴家

持が「牟都奇(むつき)立つ 春の初めにかくしつつ 相(あい)

し笑みてば時しけめやも」、大弐紀の郷は「武都紀(むつき)立ち

春の来らばかくしこそ梅を招(を)きつつ楽しき終へめ」などと詠

っています。

1月には睦月のほかに初月(はつづき)とか太郎月(たろうづき)、

元月(げんげつ)、年始目(としはづき)などいろいろな呼び方が

あります。

3ヶ日が過ぎれば、農家は、休閑地の手入れ、田畑への土壌改良

剤の施用や、たい肥作り、農道やため池などの改良、また年を越し

た野菜の追肥、種まき、果樹の整枝・せん定などの仕事に忙しくな

ります。(01)

………………………………

▼ 正 月

1年の最初の月をいう「正月」というのは、中国から入ってきた

言葉だといいます。喜びごとや晴れがましさ、休みの意味にも使わ

れ「目の正月」「七日正月」「田打ち正月」「雨降り正月(日照り続

きの時、雨が降ると仕事を休んでする祝い)」「骨正月」などともい

います。

正月には、元日中心の大正月と1月15日中心の小正月があります。

大正月は、公家や武家、商家の間で祝ったのに対し、農村では小正

月を大事にしたそうです。また大正月を男の正月というのに対して、

小正月を女正月などともいったそうです。

昔は、満月から満月までを1ヶ月とする「太陰暦」であったため、

正月は望(もち)の日(陰暦15日)でした。しかし、中国から朔旦

(さくたん=元日)正月が入ってきて、官の間で祝われはじめます。

ところが庶民のなかでは、望の正月が依然として行われ、ついに大

正月と小正月のふたつの正月ができてしまったのだそうです。

明治時代になり、いま使われている「太陽暦」が採用されるとさ

らに混乱し、旧正月、月遅れの正月を祝う地方もでてきます。それ

に伴い、正月の行事も同じように大正月、小正月、月遅れなど期日

がバラバラに行われるようになってしまいました。

現在は、正月は元日に統一されてきましたが、左義長やとんど焼

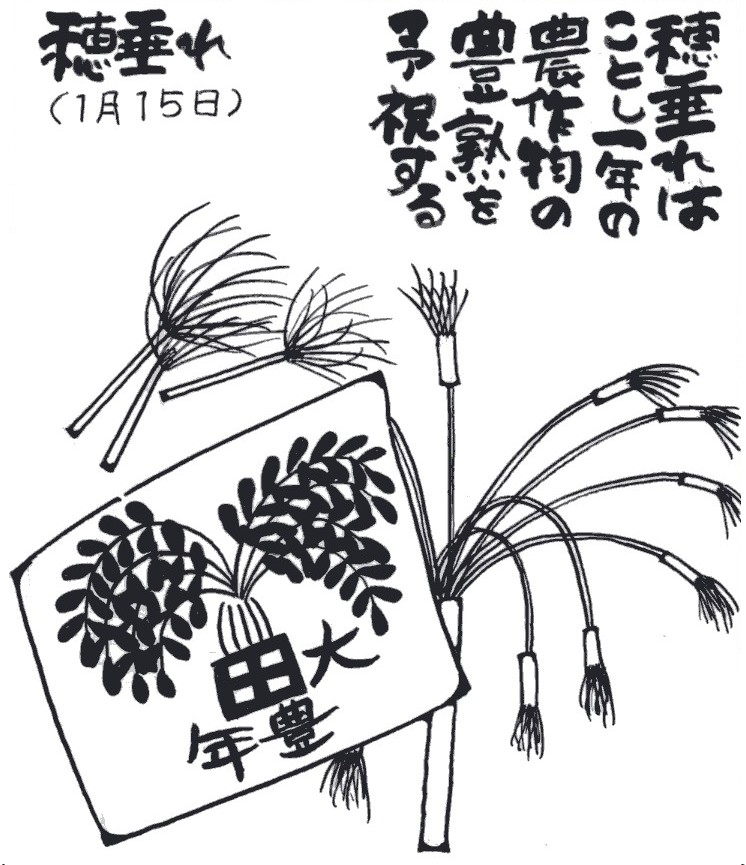

き、穂垂(ほだれ)、繭玉、アワボヒエボ、餅花、削掛(けずりか

け)などの正月の農業予祝行事がいまでも主に1月の14から15日に

かけて行われているのはその名残なのだそうです。(02)

………………………………

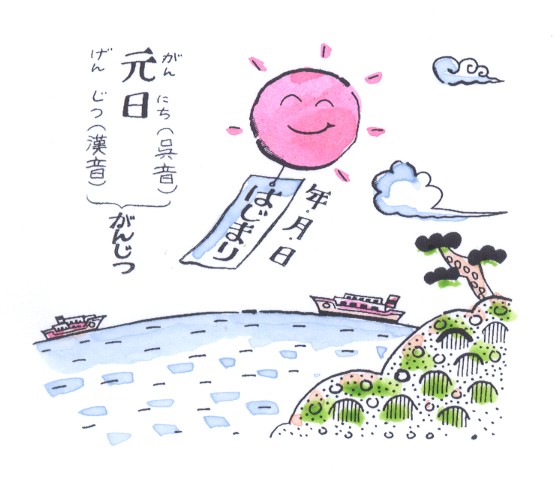

▼ 元 日

1月1日・元日の元は、ものごとの始まりのことだそうです。だ

から新しい年の第1日は元日になるわけですね。1月1日と呼べば

よさそうなものですが、年の始まりということで縁起をかついで特

別な呼び方をするのだそうです。「1月1日」よりも「元日」の方

がカッコいいですものね。

ところで「元日」をなんと読みますか。ふつう、「がんじつ」と

呼んでいますよね。しかし呉音では「がんにち」と読み、漢音では

「げんじつ」になってしまうのだそうです。かつては呉音の「がん

にち」といっていたそうです。しかし「がんにち」ではどうもしま

りません。そこでいつしか呉音・漢音とがごちゃ混ぜの「がんじつ」

になってしまったという。「元日」ひとつの読み方にもいろいろい

きさつがあるのですね。

元日は、年と月と日の3つの始まる日です。そこで年・月・日の

はじめの日の意味で「元三日」ともいっていうそうです。しかし、

いまでは「元三日」といえば「正月三ヶ日」のことを意味している

ようです。

また、年賀はがきなどに書く「元旦」は、元日の朝の意味で、元

朝(がんちょう)とか元朔(がんさく)などの呼び方もあるそうで

す。(03)

|

………………………………

▼ 門 松

いくら印刷した紙の門松とはいえ、正月には門に門松を立て(貼

り)ます。

門松は、正月の神祭りの祭場を示すもので、歳神(としがみ)さ

まはこれを目印にして来臨するという。門松にわらでつくったお椀

のような形の容器をゆわえて、中に雑煮などを入れてつる所もある

そうです。歳神さまに食べていただくためでしょうか。

門松の建て方については、門口の両側に心柱を建てて、その上に

松を結んで建てる形が普通ですよね。そのほか、割り木を根元にた

くさん束ねて、それに長い松を立てるもの、また家の中に米俵を台

にして松の木を建てるなど地方によっていろいろなようです。

門松に使うのは、もともとは松にかぎらずサカキやシキミなどの

常緑樹だったといいます。そのころは「門松」とはいわなかったよ

うです。それが平安後期あたりから次第に松を立てるようになり、

名前も「門松」と定着します。

その由来については「中国唐の風習が渡来して定着した」、「一夜

の宿を乞う素戔嗚尊(すさのおのみこと)に、お金持ちの巨旦将来

(こたんしょうらい)は冷たく断った。怒った素戔嗚尊は巨旦将来

を殺してしまったという。その墓に建てた墓標が門松のもとになっ

た」

また「もと皇居前に建ててあった鉾が変化して門松になった」、「貧

しい家の人が、せめて正月には汚いところを隠したいと建てたもの

が変化した」などの説があります。(04)

|

………………………………

▼ 初 詣

元日に氏神や、その年の恵方(えほう・吉の方角)とされる神社

や仏閣に初参拝します。昔は、一日の境目は夕暮れでしたので、大

みそかの夜はまさしく、正月の第1夜だったわけです。当時、この

夜は村人は氏神に泊まって「年籠(としごも)り」をする風習だっ

たそうです。

また、家にいても寝ないで夜を明かし、正月第一夜を忌みつつし

んで過ごすしきたりだったという。正月はお盆と同じ祖先の霊を迎

えるお祭りです。いろりの火を絶やさず、神社でもまたかがり火を

焚いていたのだそうです。この「年籠り」の風習がいつか、除夜に

お参りする「除夜もうで」と、元旦に行く「初もうで」に分かれて

しまったという。

しかし、いまでは「除夜もうで」のお参りをする人が、神社やお

寺の境内で、除夜の鐘を聞き終わって新しい年を迎え、改めて「初

もうで」をします。つまり両方の「もうで」を兼ねて帰る「二年ま

いり」が多くなっています。(05)

|

………………………………

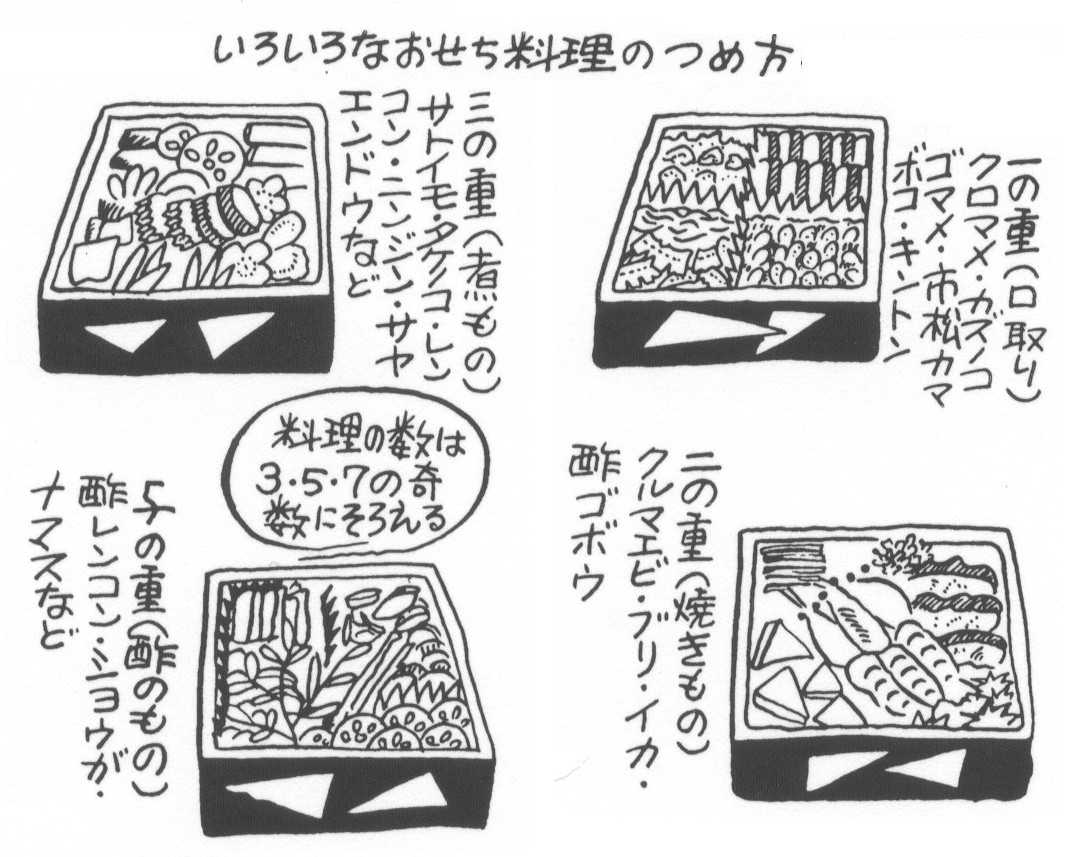

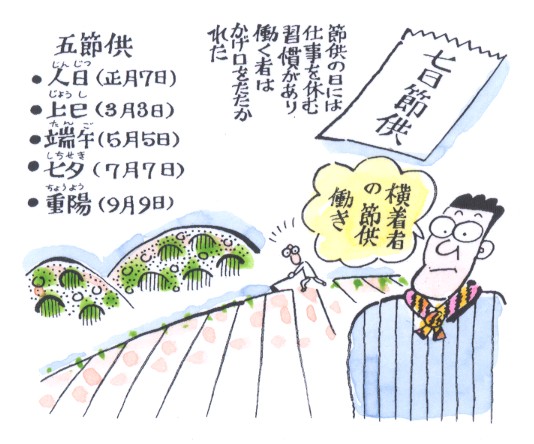

▼おせち料理

おせち(御節)は御節供(おせちく)の略したもので、もとは節

会(せちえ)の料理だったといいます。節会とは、正月や五節供(1

月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の節供)などの

ことで、昔はこの日に朝廷で宴会が行われていたそうです。

昔の料理の本を見ると、おせち料理はゴボウやイモ、ニンジン、

コンニャク、ダイコン、焼き豆腐などの精進物中心の煮しめが主と

出ています。

かつて東京では大みそかの年越しの食事をおせちといっていたそ

うです。おせち料理にはクロマメやカズノコ、ゴマメ(タツクリと

もいう)などを入れますが、これは「くろぐろと、まめで数々の田

を作る」の縁起からきているそうです。

おせち料理の詰め方。一の重(口取り)は、クロマメ、カズノコ、

ゴマメ、市松カマボコ、キントン。二の重(焼きもの)は、クルマ

エビ、ブリ、イカ、酢ゴボウ。三の重(煮もの)は、サトイモ、タ

ケノコ、レンコン、ニンジン、サヤエンドウなど。予の重(酢もの)

は、酢レンコン、ショウガ、ナマスなど。(06)

|

………………………………

▼ 雑 煮

正月といえばお餅を忘れるわけにはいきません。初詣から帰ると

ほとんどの家庭がこたつを囲んで雑煮を食べます。元旦に雑煮を食

べる習慣は朝鮮半島にもあるそうです。「トックク」と呼ばれるも

ので、しょうゆ味の牛肉スープで餅を煮るといいます。

雑煮は文字通り雑に煮たもの。煮雑(にまぜ)ともいうごった煮

のことだそうです。これはもともと直会(なおらい)という行事が

もとになっているという説があります。

直会とは神と氏子たちが食事をともにするもので、神に捧げた神

饌(しんせん)または供えた料理と同じものを神の前で食べます。

新しい年のはじめにあたり神に供えた野菜やもちを下げて調理した

ものが雑煮。正月の最も大切な祝膳で、ふつう、3ヶ日はこれを食

べる習慣があります。

この習慣の起源ははっきり分かりませんが室町時代中ごろにはじ

まったという説があります。昔は正月に食べる雑煮のことをとくに

保臓(ほうぞう)と呼んだという。中国の「本草綱目」(ほんぞう

こうもく・1578年)には「雑煮は内蔵を保養するので保臓という」

と出ており、日本でも江戸時代の本に出ています。

雑煮は大きく分けると「すまし仕立て」、「みそ仕立て」それに「あ

ずき雑煮」があります。すまし仕立てで代表的なものは、関東風東

京雑煮です。切りもちにサトイモやダイコン、鶏肉、シイタケ、小

エビ、かまぼこ、ゴボウ、コマツナ、ホウレンソウ、ミツバなどが

材料です。みそ仕立ては関西風の京風雑煮。白みそに丸もち、生シ

イタケ、ヤツガシラ、ダイコン、焼きどうふに花がつおを入れます。

あずき雑煮は山陰、山陽や九州の一部などでつくられます。地方に

よっては、みそ仕立て・すまし仕立てを交互に食べるところや、1

日はすまし、2日はみそ、3日はあずき雑煮にする習慣のところも

あるそうです。(07)

………………………………

▼ 小 寒

毎年1月5、6日ころは小寒です。冬至後15日目のきょうから寒

に入り、小寒後15日大寒に入ります。さらに大寒後15日の節分で寒

が明けます。小寒から節分(2月2、3、4日ころ)までの30日

間は寒の内というわけです。

。

小寒は「二十四節気」のひとつで、太陽の黄経が285度のころ。

寒には入ったけれど、まだ寒気が小さいという意味だという。

1782年(天明2・江戸時代)(三餘斎兼文著)が著した「年

浪草・としなみそう」という本には、「陽極まり陰が生じ、すなわ

ち寒となる。今月初め寒名お小さきなり」と出ています。小寒のち

16日で大寒です。

それこそ「おおさむ、こさむ」の時期であります。セリの苗が出

盛り、泉の水が心もち暖かく動き、キジが鳴き始めるころと解説さ

れています。

小寒の16日をさらに三つに分けた七十二候(1年を72に等分

したもの)では、初候は「セリが出はじめるころ」二候は「水泉動

くころ」三候は「キジが鳴きはじめるころ」としています。(08)

|

………………………………

▼七日正月 正月の7日も節供として祝うのだそうです。 |

|

………………………………

▼ 田 祭 り

年のはじめにことしの豊作を祈って田植えから収穫までを演ずる

「春田打ち」という行事があります。いまでも郷土芸能として残っ

ていて、各家を演じながら巡り歩来ます。

それとは別に、その地方の鎮守としての神社で豊作の予祝祭り・

田祭りを行うところがあります。「御田祭り」とか「田植え祭り」

などとも呼ぶ祭りで、正月に行うものと、実際に農作業の時期に合

わせ、田植えの季節に行うものがあります。

正月の田祭りは、7日とか15日などに行われ、寒い地方などで

は雪の上に松葉をさして田植えの形とするそうです。

また、実際の農作業の時期に合わせ行う田祭りは、神社の田植え

祭りから始まり、かつてはそれが終わらないうちは各家の田植えは

できなかったといいます。

静岡県の三島神社の「御田打ち」は、正月7日に行われ、穂長と

いう役が白い仮面に大口袴をつけて出てきて「穂長の丞が歳徳の方

よりきた」と名のってから苗代打ちなどのまねをして婿の福太郎と

籾を蒔いたり、苗代を見回ったりするそうです。

また、愛知県小坂井町の菟足(うたり)神社の御田祭りは、境内

に据えたたいこの上に餅を飾り、これを田んぼに見立て黒木のヤナ

ギの鍬を神の指示のまま田打ち、籾蒔き、草取り、稲刈りなどの順

に歌に会わせて演じるそうです。こんな行事もいまは郷土芸能とし

て残っています。(10)

|

………………………………

▼ 松 納 め

正月も終わり、門松を取り払います。今はふつう、7日に取りま

すが、その昔江戸では15日まで立てておき、この日に松を焼いて、

爆竹などを行っていたそうです。

江戸時代前期、寛文2年(1662)に「松飾り明七日朝取り申

すべき事」との幕府の町触れが出されました。しかし、1回や2回

の町触れでは、なかなか浸透しませんでした。

その後も何回も町触れが繰り返された結果、やっと6日の夕方に門

松を取り払うようになったということです。いつまでも正月気分で

いたいのも分かるような気もします。

もっとも「仙台様の四日門松」という言葉があるそうで、その時

代にも、三ヶ日を正月の内として4日には松納めをする地方もある

ことはあったそうです。

また大正月、小正月、と二度も門松を立てるところや、小正月あ

るいはそれ以後まで立てておくところもあるそうです。いまでも千

葉県の印西市の一部では15日まで正月飾りをするところがありま

す。(11)

|

………………………………

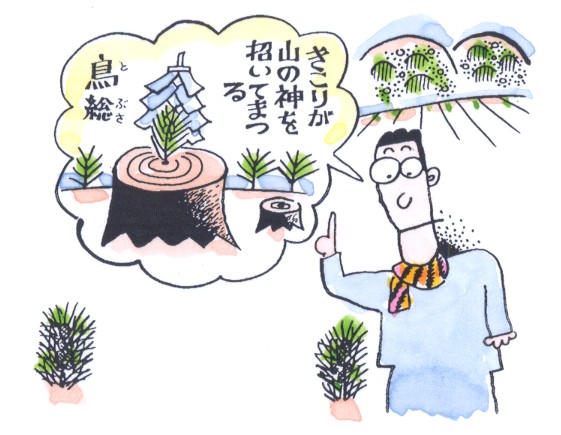

▼ 鳥 総 松

正月も終わったころ、農山村を歩いていると、新年のあの門松を

納めたあとの穴に、その松の一枝を折ってさしてあるのを見かけま

す。これは鳥総松(とぶさまつ)といい、地方によっては留守居松

ともいっていて、なぜか根づくと縁起がよいともされています。

鳥総とは、もともときこりが森で木を切ったあと、山の神を招い

てまつる時のため、切った木の芯を切り株にさして祈ったものだそ

うです。

その習慣がいつか、正月の門松の取り払いにも行うようになり、

鳥総松と呼ぶようになったとされています。

大正月(1月1日)に門松を飾ったあと、小正月(1月15日)

にまた立て直す所や、大正月の門松を小正月まで立てておく地方も

あるそうです。そんなことから、この鳥総松も小正月まで門松を残

したい気持ちのあらわれだろうという人もいます。(12)

|

………………………………

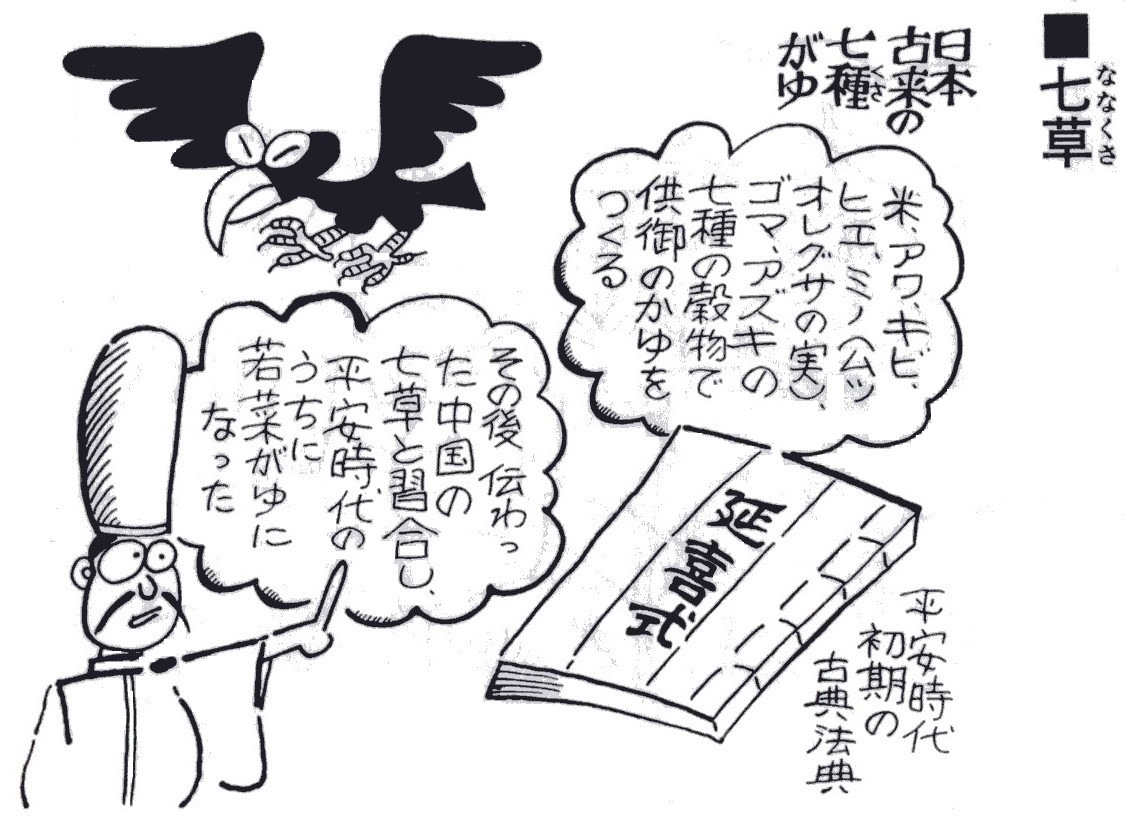

▼ 七 草

春の七草。セリ、ナズナ(ペンペングサ)、ゴギョウ(ハハコグ

サ)、ハコベラ(ハコベ)、ホトケノザ(タビラコ)、スズナ(カブ)、

スズシロ(ダイコン)。

これは七種(ななくさ)の節供の略したもので、1月6日の夕方

にとってきた7種類の若菜を1月7日の朝、おかゆにして食べ、こ

としの健康を祈ります。

しかしいまの時期、なかなかまだ野原には生えてはいません。そ

こでスーパーなどに買いに行くのですが、店頭には至れり尽くせり

のセットや、観賞用にした鉢植まで売っています。

中国は漢の時代(唐だという説もある)、7種類の采を羮(あつ

もの)にして食べ、病気にならないよう、おまじないをする習慣が

あったそうです。これが「七草」。

一方、それとは別に日本には、コメやアワなど7種類の穀物でお

かゆをつくり、正月15日に食べる「七種がゆ」の風習があったと『延

喜式』(平安時代)という本にあります。

そして中国の七草がゆが日本に伝わり、日本の七種がゆと合わさ

り、ゴチャマゼになり、若菜がゆに変わってしまいました。そうい

えば「七草」と「七種」が混乱しています。ことによったらふたつ

の行事が習合したせいかも知れませんね。

なお、七草ばやしに出てくる唐土(とうど)の鳥というのは、鬼

車鳥(きしゃちょう)という夜飛び回る悪い鳥のことだそうです。(13)

|

………………………………

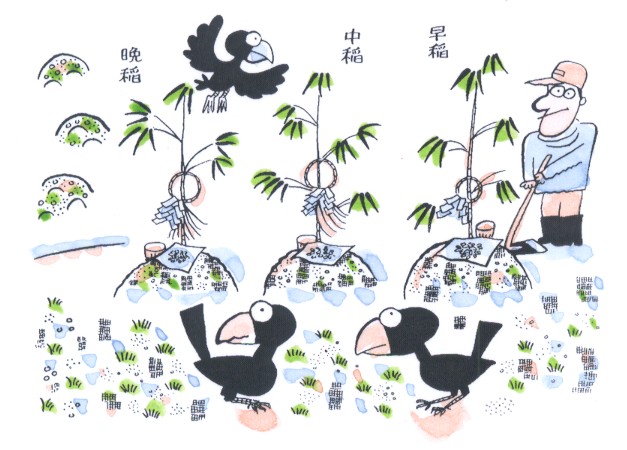

▼ 鍬 入 れ

1月11日に新年最初に畑や田んぼに行き、初耕式を行う地方が多

くあります。「鍬入れ」とか「鍬はじめ」などといって、農作業の

まねごとをして、その年の豊作を予祝します。地方によっては「作

はじめ」、「鍬おこし」、「打ちはじめ」などといい、昔はその家の主

人や年男が苗代田や、その年の明きの方角の田や畑を少し耕しまし

た。

そのあとに松やサカキなどを立てて、幣束やしめ縄などを飾りお

神酒、米を供えます。これは1月の2日や4日に行うところもあり

ますが、全国的には1月11日が多い。

壱岐地方では「鍬入れ」や、鹿児島県指宿市の「クワイエ(鍬祝

い)」といい、正月2日に行います。この日、畑に行って二鍬か三

鍬、起こし、その穴でもみ殻を燃やすことを虫焼きといっています。

そのあとへ竹を二、三本、交差するようにして立てます。

関東地方では「イチクワ」といい、3日または11日に行なったそ

うです。鍬で起こしたところに松を立て、しめ縄を張る習慣があっ

たという。一鍬の松に根がついて大木となったという伝説もありま

す。

茨城県藤代町では、11日の田耕始めに行われる「イチクワ」また

は「ヒトクワ」の行事は、田んぼに松の枝を二、三本さし、しめ縄

を張って田植えのまねごとをします。そのとき根づいたのが「一鍬

松」という松の木だといいます。いまはこの松の一枝を鍬の頭に飾

って豊作を祝うようになりました。「一鍬」というのは、鍬入れを

行うとき「一鍬千石うんぬん」というとなえ言をしたのがはじまり

といいます。

また、静岡県では正月2日、その年、苗代にする予定の田んぼの

真ん中に三ヶ所小高く土を盛り、右のものを早稲、中央のものを中

稲、左のものを晩稲にみたて、それぞれにしめ縄を張った青竹を立

て、根もとに米や焼きもちをおいてカラスや鳥がどれを早く食べる

かで、豊作を占う地方もあるそうです。

このような初耕式は大きく分けて、11日に行うものと、2日、3

日など早い日に行うのとがありますが、両方を同じ土地で行ってい

るところも少なくありません。これは、11日に行う方は祭りを主と

する行事で、早い方は吉日を選んで早く農作業を開こうとするため

なのだそうです。(14)

|

………………………………

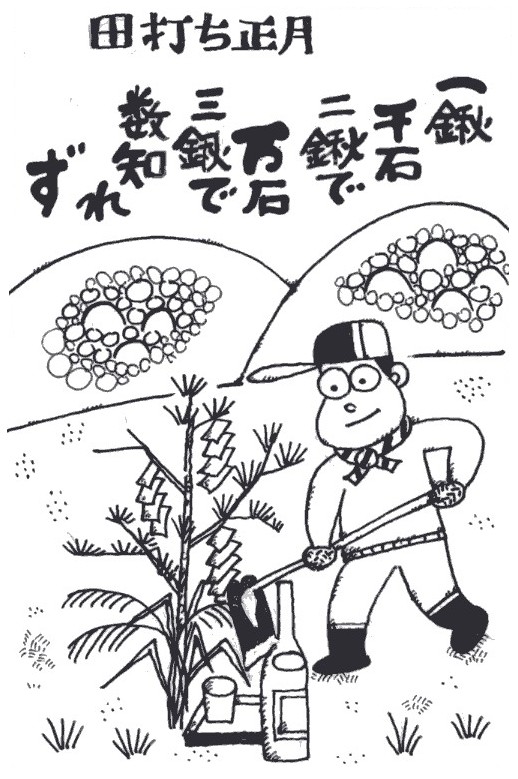

▼田打ち正月 1月11日は「11日正月」などといい、年の始めにあたり、ことし |

|

………………………………

▼ 小 正 月 1月15日の小正月は「女の正月」ともいい、ことし1年の農作物 |

|

………………………………

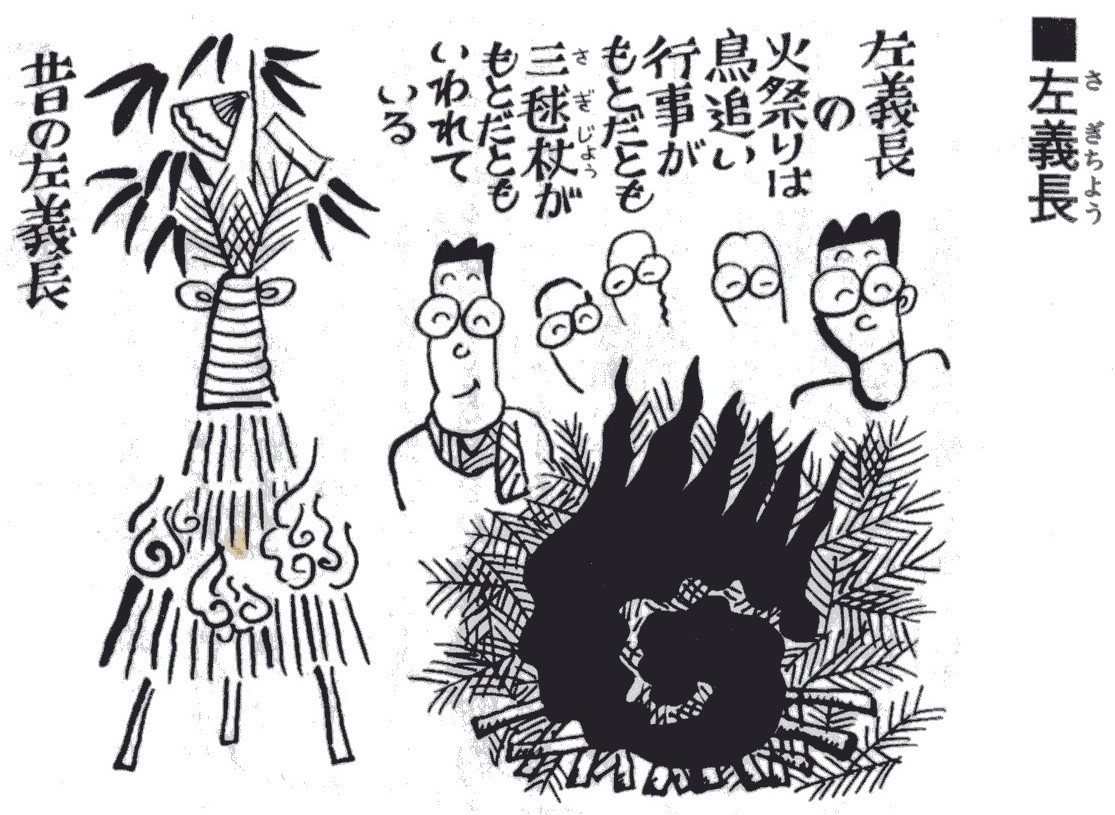

▼ 左 義 長 正月14日から15日の小正月に行われる行事に左義長(さぎち |

|

………………………………

▼どんと焼き 正月の松飾りを集めて焼くどんど焼き。地方によっては左義長、 |

|

………………………………

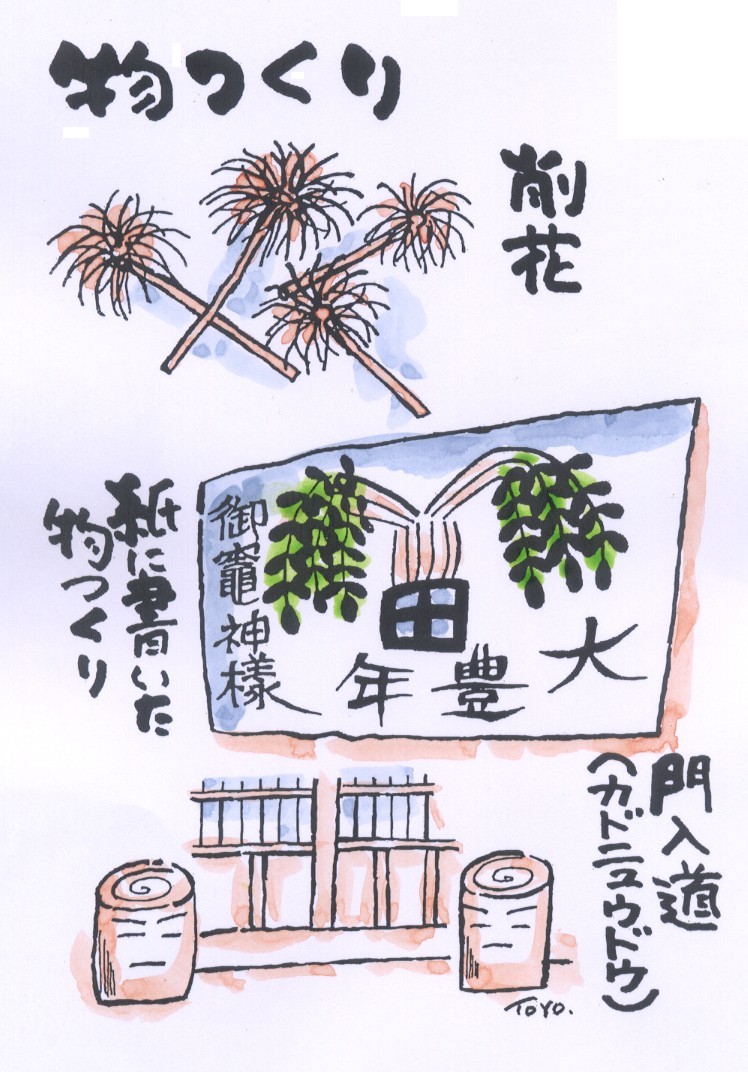

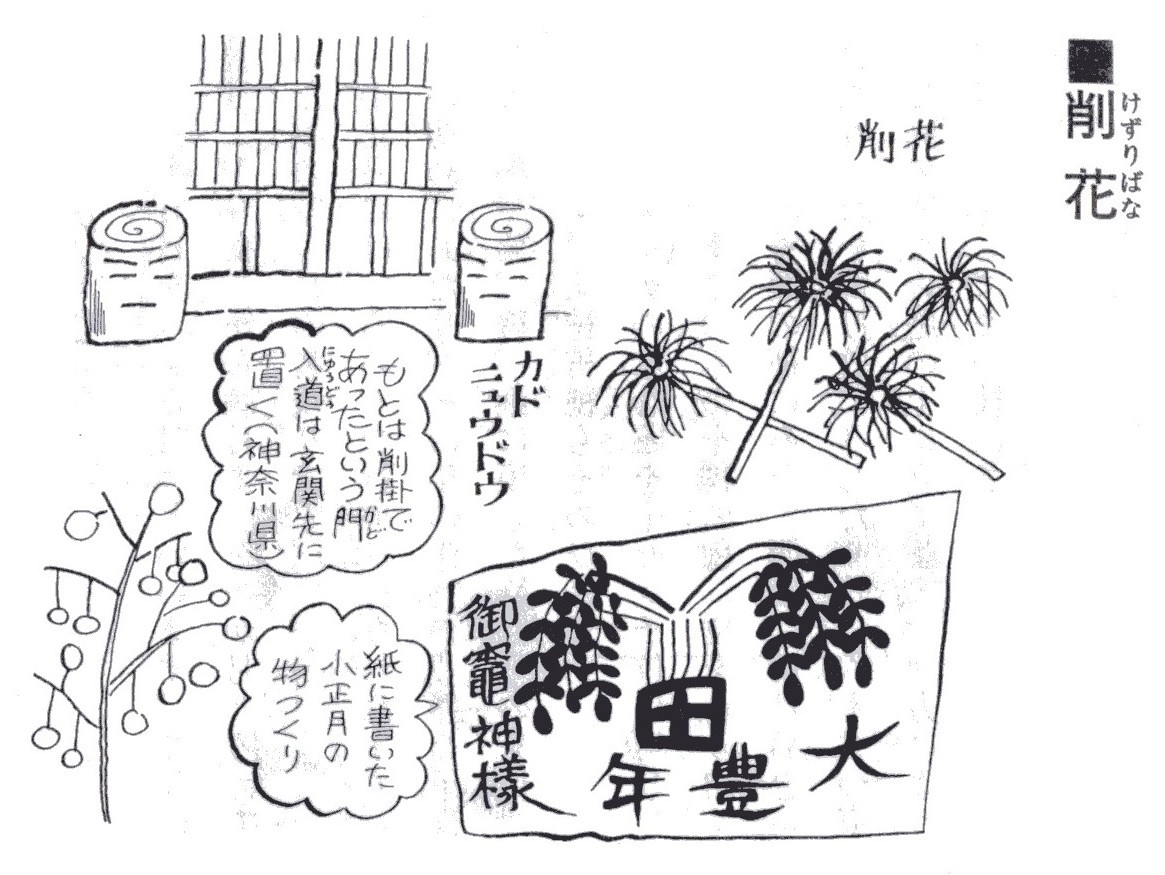

▼ 物 つ く り

1月15日は小正月。1日(元日)の大正月に対しての小正月。

この日のために削掛(けずりかけ)、花飾り(もち花・削花)、まゆ

玉などの飾り物を作ります(鹿児島県や長野県では削掛を削花とも

いい、ただハナという地方も多い)。

これを物つくりといい、年の初めに作物を作るようすを演じて豊

作の予祝を行うものだそうです。物つくりの名も飾り物を作るから

ではなく、農作物を作る意味だといいます。

飾り物をつくるのは14日の夕方。削掛はヌルデ(ウルシ科)な

どの木を削って花の形にします。これは古い時代のご幣の一種だと

か。削掛とかハナギ(花木)キバナという所もあるそうです。

これを稲穂の形にしたのが穂垂(ほだれ)と呼ばれるもの。木を

薄く削って先に曲げたわり竹につけて飾ります。粟穂稗穂(あわぼ

ひえぼ)というのもこの一種で、イネやアワ、ヒエの穂に似せたも

のを庭先に飾ります。

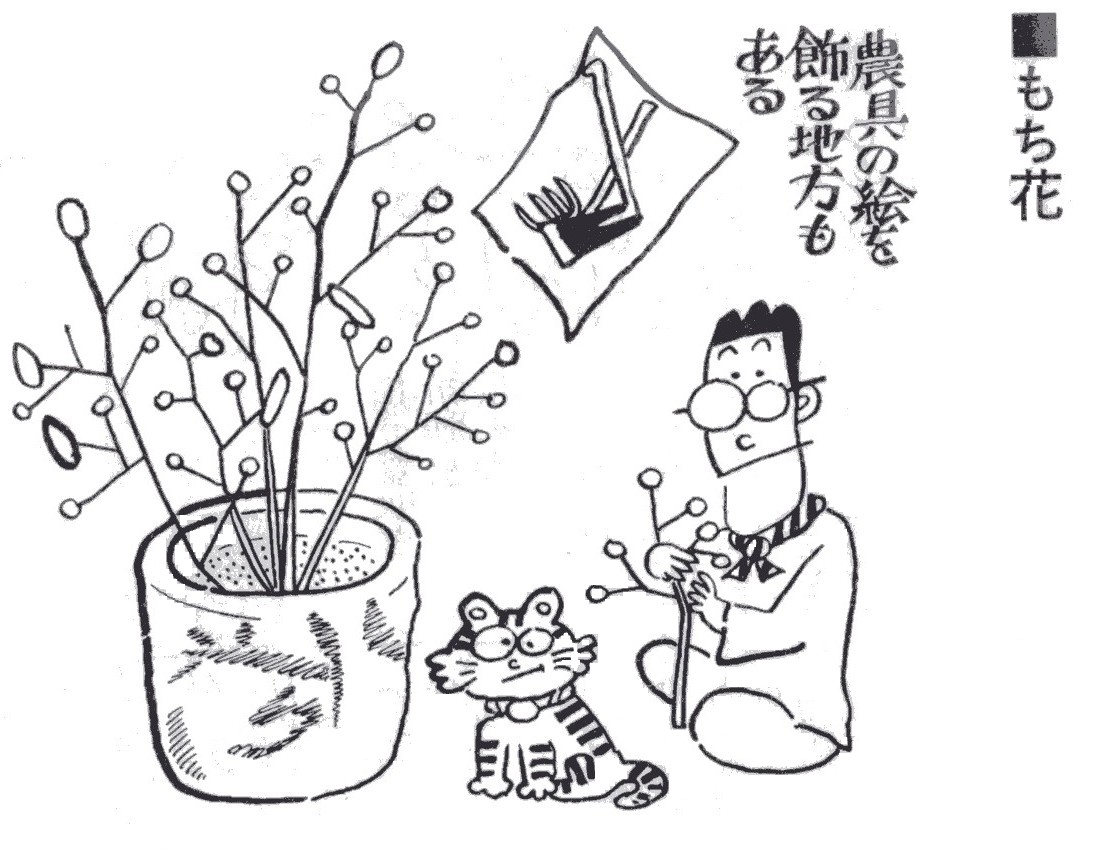

一方、家の中に飾るものもあります。もち花といい木の枝にもち

やだんごをつけ、豊作になぞらえています。まゆ玉というのは木に

まゆの形に作ったもちやだんごをたくさんならせて家の中に飾りま

す。

また、かつてはクルミの木で作った農具の模型つくり、馬のエサ

を煮るかまどの上にならべてつるす地方もあったそうです。(19)

|

………………………………

▼ 削 花 1月15日の小正月のために、削掛(けずりかけ)、もち花、まゆ |

|

………………………………

▼アワボヒエボ 1月15日を「小正月」といいます。これは満月(十五夜)から |

|

………………………………

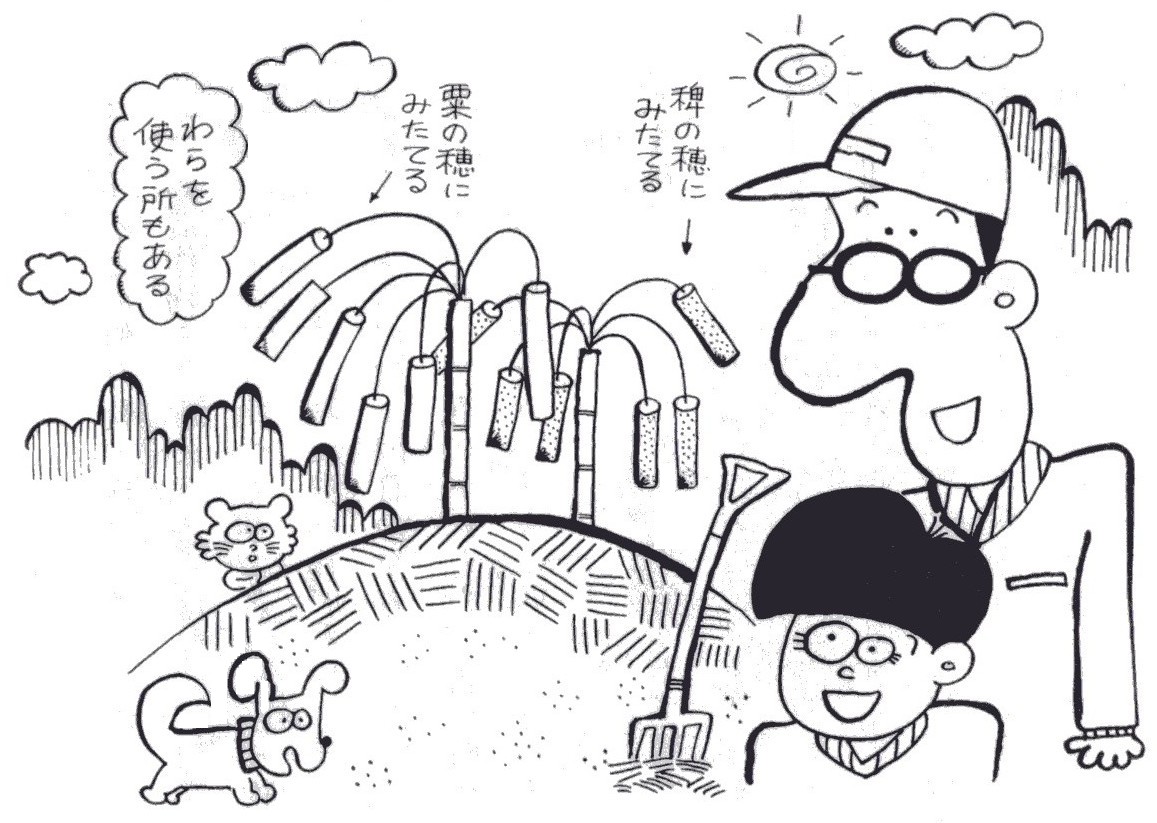

▼穂垂れ 1月15日の小正月にクルミやニワトコ、ヤナギなどの木を削って、 |

|

………………………………

▼ 繭 玉

1月15日の小正月には繭の形に作った、もちやだんごをミズキ

などの木の枝にならせ、養蚕の安全を祈ります。

木の枝の数を1年の月の12本にしたり、木のかわりに、わらに

もちのかたまりをつけたり、もちを使わず、米の粉のせんべいで繭

の形にしたり、所によりいろいろです。

その昔、かゆを入れた釜に木片を入れ、そのかゆのつき具合で年

占いをしたあと、木片を神に供えたり、田畑にさして魔除けをする

行事がありました。

その後この行事が発展。小正月に行われる穂垂れ、あわぼひえぼ、

穂の花などの“物作り”に分化したしたとのこと。繭玉もその一つ

ではないかとされています。

繭玉のほか養蚕に関係のある道具の形に作ったり、2月初午に供

えたりする所もあります。(23)

………………………………

▼ も ち 花 1月15日の小正月に、ミズキ、トチ、エノキなどの木の枝に |

|

………………………………

▼ 成 木 責 め 柿などの果樹の根元に近い幹をたたいたり、キズをつけたりしな |

|

………………………………

▼庭田植え

1月15日の小正月に、庭の一部を田んぼに見立てて、田植えの

まねごとをしてその年の豊作を願います。

その家の主人が、雪の上にもみがらや豆の皮をまいて種まきの仕

草をします。その後松葉やわら、アシを植えて田植えになぞらえま

す。イネ作りの過程を模擬した予祝行事です。

これは、地方により皐月祝い、苗代祝い、豆ぬかまき、あらくろ

ずりなどともいって行われます。

また、それとは別に村の行事としてまとめた形で、若者や子ども

たちが神社で行うところもあります。そのほか、職業化した物が家

々をまわって歌いおどる、田植え踊りというものもあります。(26)

………………………………

▼田遊び 新年早々行われる行事に「田遊び」があります。その年がはじま |

|

………………………………

▼道切り 農山村を歩いていると村の入口や辻に縄を張って大きな草履をぶ |

|

………………………………

▼道祖神祭り

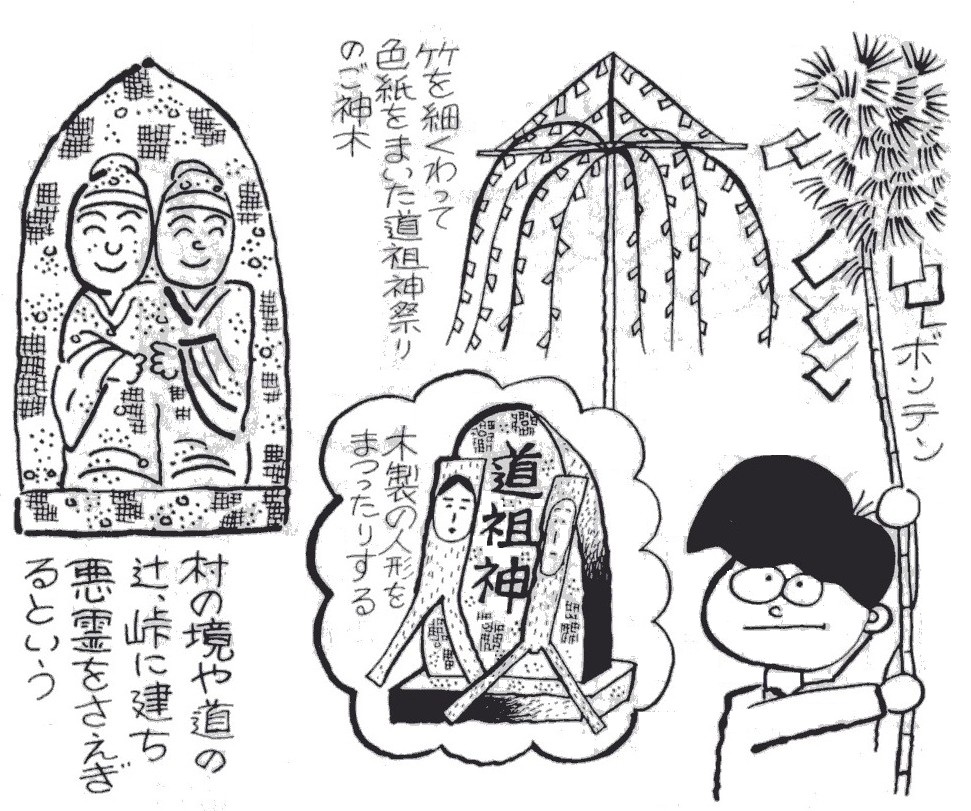

道の安全や、外部からの疫病を遮ってくれるという道祖神。そのお

祭りは、小正月(1月15日)を中心に、おもに東日本の各地で行

われます。

同時に行われる左義長を「さいとやき」ともいいます。これは道

祖神(サイの神)からの関連との説もあり、道祖神祭りは、道祖神

のかたわらに左義長小屋をつくり、子どもたちが一晩こもります。

昼間のうち、村の中から門松やしめなわ、もちや米、お金をもら

い集め、翌朝未明に小屋に火をつけてもやし左義長を行い、村の無

病息災、家内安全、五穀豊穣を祈ります。

このように道祖神祭りには、どんどや左義長と結合したものが多

い。その形は集落ごとに講として行うもの、家ごとに小さな木の人

形をつくり神棚にまつるものなどもあります。(29)

|

………………………………

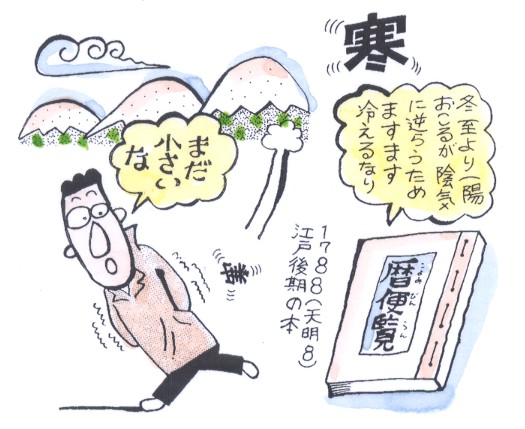

▼ 大 寒

カレンダーなどの1月20日ころのところに大寒(だいかん)と

いう文字が書かれています。大寒とは二十四節気(せっき)のひと

つで太陽の黄経が300度になる時をいい、寒さが最もきびしくなる

ころとされています。小寒から大寒までの15日と、大寒から立春

の15日の計30日を「寒のうち」といっています。

江戸時代1755年(宝暦4)の「宝暦暦」(日本の暦法の一つで正

しくは宝暦甲戌(こうじゅつ)元暦)では、サワの水は堅く凍って

はいるがフジの花が咲きはじめ、鶏が卵をかえしはじめるころと解

説しています。

やはり江戸時代の本「年浪草」(年並草とも書く)(三餘斎兼文著)

1782年(天明2)に寒さは「栗烈として極まれり」とあります。

さらに1788年(天明8)の『暦便覧』という本には「冷ゆること

の至りて甚だしきとき」と書かれています。

「年浪草」には、寒さは「栗烈として極まれり」とありますが、

気温をみると過去70年の東京の記録でも、小寒から15日間は平均

3.1度、大寒から15日間の平均は2.9度で、立春からの15日の3.4

度とくらべても低いのだそうで、まだまだ春は先のようです。

二十四節気とは1年を24等分してそれぞれその季節にふさわし

い名をつけたもので、小寒(しょうかん)、大寒(だいかん)、立春、

雨水(うすい)、啓蟄(けいちつ)、春分、清明(せいめい)、穀雨

(こくう)、立夏(りっか)、小満(しょうまん)、芒種(ぼうしゅ)

……と続きます。

大寒をさらに3つに分けた「七十二候」というものもあります。

その七十二候では、大寒は第七十候〜第七十二候にあたります。第

七十候は新暦1月20日から24にちころで「蕗(ふき)の花咲く」

ころ、第七十一候は25日から29日ころで「水沢(さわみず)腹(あ

つく)く堅し」のころ、第七十二候は1月30日から2月3日ころ

で「?(にわとり)始めて乳(とやにつく)」ころだとしています。

現代では、北日本では「氷下魚釣り、果物被袋作り」、中部日本

では「マグロ出盛り、干大根」、西日本では「温床播種、椿開花」

のころと解説されていますが、いずれにも「極寒」の文字もついて

います。

大寒と敵(かたき)のごとく対ひたり(富安 風生)

うす壁にづんづと寒が入りにけり (小林 一茶)

何かで読んだ江戸小話の一編です。

旅籠のだんな「寒い国から来たそうだが、どんな寒さかね?」

客「はい。寒いのなんの、寒中などはハシを膳において、茶わんに

ご飯をよそっている間に、箸がお膳に凍りつき、食べられなくなっ

てしまいます」

だんな「よほどの寒さだね」

客「なにしろ、かかぁとしゃべっていても、話が壁へ凍りついて聞

き取れません」

だんな「なるほどえらく寒そうだわい。しかし、春になったら壁の

話が溶け出して、さぞややかましいことだろうね」(30)

|

………………………………

▼麦ふみ

なつかしい農村の風物詩に「麦踏み」があります。麦踏みは踏圧

(とうあつ)ともいうそうで、秋まきのコムギ、オオムギなどを冬

の間に数回踏みつける作業です。

木枯らしの吹きさらす畑のなかで、農家の人たちが背中を丸めて

畝を横になって踏みつけます。いまはほとんど見なくなりましたが、

かつては農家の子どもたちもよく手伝わされたものでした。

これは株のもとや、まわりの土などを踏み固め、霜柱での持ち上

がりや凍霜害を防ぎます。また茎や葉ばかりが成長すると、根の発

育の方まで力が回りません。そこで麦を踏んで茎や葉に傷をつけて、

越冬前の地上の部分がいたずらに伸びるのを止め、分けつを促し傷

口から水分の蒸散させるという。

麦を踏みつけると茎や葉の成長は一時止まりますがその分、根の

発育が良くなり苗の若い時期に深くまで張るため、寒さ、とくに霜

の害にして強くなるという効果があるのだそうです。

麦踏みの方法や回数は地域によって違いますが、ふつうは本葉3

枚が開いたころを第1回目、幼穂形成後の節間伸長開始期のころを

最終回になるよう、2回から数回行います。

これを行うことにより暖かい地方では地上部分の徒長の防止と分

けつ数を増やすのに役立ち、また、寒い地方やまた火山灰質で霜柱

が多く発生する地域での耐寒性を高めるのに効果があるという。

これを研究した農学博士の大谷義雄(1935年度学位授与)は、

1943年(昭和18)から1948年(昭和23)年までコツコツと

麦ふみをしながら観察・研究し、効果を理論づけたということです。

いまは省力のため、人による麦踏みはほとんど行われなくなりま

した。しかしそれでもトラクターを利用してローラーをひき、上記

のような効果を上げているところもあるという。

麦踏みは、俳句や美術のテーマにも取り上げられ、農民美術木版

画の先駆者であり、文学詩歌を背骨とする文人画家・飯野農夫也の

版画「麦踏み」は有名です。

幼な顔ときどきに上げ麦踏めり 夜半(31)

(1月終わり)

………………………………………………………………………

【2月へ】