山旅通信【ひとり画ッ展】

『日本百名山』の伝説と神話

(山の神・伝説神話)

【本文のページ】(09)

……………………………………

山旅通信【ひとり画ッ展】1199号

『▼百名山』99番「開聞岳のはなし」

「伝説と神話と修験道」

(長文です。ご興味ある部分を拾い読みしてく

ださい)

★【本文の目次】

・【開聞岳とは】

・【開聞岳の山名】

・【枚聞神社】

・【天孫降臨】

・【天ノ岩屋伝説】

・【開聞岳の山名】

・【スパイ道場】

・【天狗伝説】

・【天狗のすみか】

・【天狗騒動の届書】

・【開聞岳データ】

・【参考文献】

▼【本文】

★【開聞岳とは】

開聞岳(かいもんだけ)は、鹿児島県指宿

(いぶすき)市(旧揖宿郡開聞町)にある山。

『日本百名山』(深田久弥著)の099番目に

書かれています。開聞岳は神話の山であり、

修験道の山でもあります。かつてこの山は、

枚聞(ひらきき)岳と書いていました。なの

で開聞岳(ひらききだけ)と読むのが正しい

といいます。

★【開聞岳の山名】

しかし、いまはカイモンの方が一般的です。

ヒラキキの名は、北ろくにある開聞岳をまつ

る枚聞神社(ひらききじんじゃ)に、その名

前が残っている程度です。枚聞神社は、古代

には開聞神、中世以降は開聞宮(ひらききの

みや)・開聞神社と呼ばれていたそうです。

この神社は、平安時代の古代法典『延喜式』

(えんぎしき)にも載っているという古い神

社です。

さて次は「ヒラキキ」とは、「カイモン」

とはなんだ?ということになります。「開聞

岳の信仰」(『山岳宗教史研究叢書13』所収)

の筆者・小川亥三郎氏は、各地の地名を例に、

こんな風に検証しています。ヒラキキの「ヒ

ラ」とは、『万葉集』にある、滋賀県の比良

山のふもと比良地方の浦を、平の浦(ひらの

うら)とある通り、また大阪府枚岡(ひらお

か)市の枚岡山(ひらおかやま・展望台268

m)の例もあるように、比較的傾斜地・崖が

多い所です。

そのほか鹿児島県指宿市にも大平山(おお

ひらやま)、鬼門平(おんかどひら・307m)

という山もあります。このように「ヒラ」は

坂、傾斜地、崖などを意味する語であると思

う。また「キキ」は「クキ(岫)」で、その

転音したものらしい。「クキ」(岫)は山の洞

穴を意味する語でしたが、転じて、岩山・谷

・峰の意となったのです。

明治時代編纂の国語辞典『大言海』にも、

「くき(岫、洞)山ノ洞(ホラ)アル処。転

ジテ山。岡」とあります。そんなことから「ヒ

ラキキ」は「ヒラクキ」の転化で、「傾斜の

急な山」の意味であると小川亥三郎氏は結論

づけています。

★【枚聞神社】

開聞岳はまた、日本神話にも登場します。

北ろくにある枚聞神社(ひらきき)の祭神は、

国常立命(クニトコタチノミコト)・大日?

貴尊(オオヒルメノムチノミコト)・猿田彦

(サルダヒコ)など多くの神がまつられてい

ます。

このうち大日?貴尊とは、ナント太陽神天

照大神(アマテラスオオカミ)のことだそう

です。この天照大神を開聞岳にまつったのは

瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)。

★【天孫降臨】

『古事記』や『日本書紀』の天孫降臨の話

です。ぞろぞろと神々を大勢ひきつれて、高

天原から高千穂に天下ったニニギノミコト

は、笠沙崎(かささのみさき)(旧川辺郡笠

沙町)に来て、笠沙(かささ)宮を建てまし

た。

ある日、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が開

聞岳のふもとに行きました。そして山を仰い

で、「われ今たひらに来たりき」と感嘆し、

おばあさんの天照大神をまつりました。そし

てまたその時感嘆した言葉から、「ひらきき」

が地名になったという説もあります(『日本

書紀』神代下)。

さらにニニギノミコトは、海岸を歩いてコ

ノハナサクヤヒメに出会って求婚したので

す。いまの川尻温泉のある川尻漁港あたりだ

そうです。これは『古事記』(上つ記)にも、

「ここに天津日高日子番能瓊瓊芸命(アマツ

ヒコヒコホノニニギノミコト)、笠沙(かさ

さ)の御崎(みさき)に麗しき美人(をとめ)

に遇(あ)ひたまひき…」と出ています。

そしてふたりの神の間に火照命(ホデリノ

ミコト)、火須勢理命(ホスセリノミコト)、

火遠理命(ホオリノミコト)の3神が生まれ

たとしています。

枚聞神社(ひらききじんじゃ=開聞神・開

聞宮・開聞神社)の祭神は、昔から分かりに

くいと先にも書きました。大日?貴尊(オオ

ヒルメノムチノミコト)を中心に、天之忍穂

耳命(アメノオシホミミノミコト)、天穂日

命(アメノホヒノミコト)、その他なんだら

かんだらのほか、国常立命・猿田彦など数多

くの祭神をあげています。私が参考文献とし

ているなかでさえ、こんがらがって書いてい

るほどです。

一方、室町時代の一宮の一覧を記した『大

日本国一宮記』という本には、和多津美(わ

たつみ)神社、枚聞(ひらきき)神社と号す、

とあり、塩土老翁(シオツチノオキナ)と猿

田彦(ニニギノミコトを先導した神)が祭神

だとしています。塩土老翁は、開聞岳山ろく、

登山口休憩所近くにある「天ノ岩屋」にいた

とする神仙だそうです。

★【天ノ岩屋伝説】

こんな話も残っています。江戸中期の『薩

州穎娃(さっしゅうえい)開聞山古事縁起』

(快宝法印作)によれば、飛鳥時代の大化5

年(648)、「天ノ岩屋」で塩土老翁が修行を

していると、雌鹿が来て法水を飲んでしまい

ました。すると鹿はたちまち妊娠し、翌春、

口から美しい女の子を産んだというのです。

塩土老翁は、その子を瑞照姫(みずてるひめ)

と名づけ大事に育てました。

姫が2歳になり読み書きを覚え、詩歌も暗

唱するという才女ぶり。その上美女とくるか

ら、うわさは太宰府から都の朝廷に伝えられ

ました。そして上京、藤原鎌足に預けられた

のでした。やがて姫は、ますますの才媛美女

に成長、13歳になると、大宮姫(おおみや

のひめ)と名づけられ、宮中に上がり、とう

とう天智(てんじ)天皇の妃になりました。

ところがある日、宮中の雪合戦の時、足袋

がぬげ、姫の足の爪が鹿の爪であることが分

かり、天智天皇の皇子、大友皇子(みこ)は

じめ、宮中の官女たちにねたまれ、大宮姫は

故郷の開聞岳の流されてしまいました。早速

山ろくに仮御殿がつくられました。白鳳2年

(673)になり、天智天皇が皇后の大宮姫を

恋しがり、開聞岳の山ろくまでやってきまし

た。

そしてふたりはこの離宮で、幸せに暮らし

ましたが、天智天皇は慶雲(きょううん)3

年(706、飛鳥時代)、79歳で死亡。皇后も

翌年、慶雲4年(707・同飛鳥時代)59歳で

亡くなったということです。この大宮姫をま

つったのが、枚聞神社のはじまりだというこ

とです。

★【開聞岳の山名】

ところで開聞岳には、筑紫富士・薩摩富士

・小富士・海門山・海門岳・蓮花山・長主山

(ながぬしやま)・枚聞岳(ひらきき)・枚聞

山(ひらきき)・金畳山(きんじょうざん)・

空穂島(うつほ)・鴨着島(かもつく)・筑紫

小芙蓉(つくししょうふよう)・連花山・補

陀峰(ふだ)・海門(かいもん)岳・薩摩富

士・筑紫富士など、うんざりするほど異名が

あります。

その名前の由来を説明した本があります。

江戸時代の鹿児島県の地誌『三国名勝図会』

(巻之二十三)やそのほかに、(1)長主山

とは:神代に、ここは吾田(あた)の長屋の

国主であるコトカツクニカツナガサ(事勝国

勝長狭)の領内であり、開聞岳は領内一の絶

景ということから、国主の名前をとり、ナガ

サ(長狭)が主宰の山、つまり長狭の「長」、

主宰の「主」で、「長主山」にしたという(こ

れってホントかいな)。

また、(2)鴨着島とは:やはり神代のこ

ろ、ヒコホホデノミコト(彦火火出見尊)と

木花咲耶姫の第3子で、火遠理命(ホオリ=

山幸彦)が、シオツチノオキナ(塩土老翁)

につくってもらった篭舟に乗って、なくした

釣り針を探しているうちに着いた竜宮が、こ

こだったという話(有名な海幸彦と山幸彦)

からつけらたということです。昔は国を島と

いったのだそうです。

(3)金畳山(きんじょうさん):開聞岳

の美しさを詠んだ僧巣松の漢詩、「神仙削出

玉芙蓉、重畳黄金猶幾重……」とあり、この

山は金山だったと昔の人はいっていたとい

う。(4)空穂島(うつほじま):貞観(じょ

うがん)、仁和(にんな)(ともに平安時代)

の大噴火で、山のなかは空になったのではな

いかというところからつけられたということ

です。

(5)海門岳:この山は鹿児島湾(錦江湾)

の入り口にあり、形がよく遠くからもよく目

立ち、航海の目印に便利なところからきてい

るといいます。

★【スパイ道場】

開聞岳は修験の山でもあります。中世から

近世にかけて、北麓の天ノ岩屋は、修験道の

修行道場の中心でした。薩摩・大隅(おおす

み)を支配していた島津氏は、修験山伏の組

織を情報収集に利用していたと聞きます(『鹿

児島県の歴史』)。開聞山ろくの修験道場は、

諜報(スパイ)関係の養成所だったのか?。

★【天狗伝説】

この山にも天狗ばなしがあります。大天狗

の名前は、開聞岳(海門岳)武山魔神(たけ

やままじん)といいます。天狗と一口にいい

ますが、上は大天狗、中天狗、小天狗に分か

れ、小天狗でもカラス天狗・木の葉天狗・白

狼(はくろう)天狗、なかには修行が未熟で

溝を飛び越すにもやっとという「溝越天狗」

などというものもいます。上位の大天狗のな

かでも、○山○○坊などと、名前のある天狗

は大した天狗です。武山魔神天狗は、開聞岳

一帯を支配する魔神だというのです。

以下は、地元の村人の間で言いつたえられ

てきた話です。江戸時代末期のこと、鹿児島

のなんという人が、竹之島に近いところの児

ヶ水に湯治にきていました。朝早く、海岸を

ウミガメの卵などを探しながら散歩している

と、知らず知らずのうちに、岩窟の下まで来

てしまいました。

するとどこからともなく、法螺貝(ほらが

い)の音が聞こえてきてしつこく耳元で鳴り

ます。どこまで行っても一向に音は消えず、

宿まで逃げ帰ってきましたが、とうとう気を

失ってしまいました。

まだまだあります。安永元年(1772)ころ、

丸山新左衛門と紋兵衛という地元の侍が、山

川の町でイッパイやってご機嫌になり、鼻歌

を歌いながら竹山の下の村を通りがかりまし

た。そこへ突然、身の丈2丈(6.06m)以上

もある魔神が立ちふさがったのです。丸太の

ように太い腕、夜叉のような恐ろしい顔をし

て、提灯を突きつけてきます。

その恐ろしさにふたりは、イッパイ機嫌は

どこへやら、家に逃げ帰りました。それから

というもの、子孫代々にまで絶対に竹山の下

を通るべからずといさめたという。その時、

魔神の提灯には、木瓜(もっこう)の紋があ

ったということです。

このような話は、うわさだけでなく、記録

にも残されています。ここに江戸時代後期の

『薩藩神変奇録』(田原篤実著)という本が

あります。その薩摩国頴娃郡(えいちょう)

山川郷の項に、「…海辺に竹の山といふ山あ

り。此山は往古より俗に天狗の御在所と云ひ

傳ふる所なり」として、数々の不思議な話を

載せています。

★【天狗のすみか】

この竹山が武山と書かれ、武山魔神という

天狗の住みからしい。だいたいこの天狗は、

自分の領域内に無断で立ち入られたり、騒い

だりされるのが大嫌いだったようです。

江戸時代後期の文化8年(1811)12月2

日の夜のことあるから具体的です。地元薩摩

藩島津家の御用船の神明丸(船頭・西田駒助)

は、暴風のため、鹿児島湾の入り口に当たる

山川港に逃げ込もうとしましたが、あわてて、

近くの竹山下の浜辺に流れ着きました。

すると、天狗がすむという竹山の方角から、

大きな火の玉が飛んできたかと思うと、船の

帆柱に舞い上がりました。見上げると帆柱の

てっぺんに、提灯(ちょうちん)のようなも

のをさげた大男が、大あぐらをかいてすわっ

ています。なぜか提灯にこだわっています。

乗組員たちは船底で小さくなって震えていま

す。

船底へ逃げ遅れた船乗りたちがウロウロし

ていると、豆粒のようなものがほおに当たっ

たとたん、皆気絶してしまいました。そして

気がつくと帆柱がへし折られていました。こ

れには、さすがの海の荒くれ男たちも胆をつ

ぶし、おののいたと書かれています。

また同夜、4,5人の釣り人が小舟で沖に

こぎだしたことも書かれています。夜が更け、

雷雨が激しくなったので、岸へ戻ろうとする

と、かの竹山のあたりにあらわれた光りもの

が、みるみる大きくなり、東南東方向の鳶の

口方向へ飛び去りました。その夜は一晩中、

竹山の頂上に怪火が燃え、雷鳴が鳴っていた

といいます。

★【天狗騒動の届書】

この騒動を船頭が、薩摩藩島津家の藩丁に

庁に出した届書が同書にあります。それには

「御船神明丸十六反帆喜界島砂糖為積船当春

被差下上善にて山川より……」からはじまり、

事の次第を詳しく述べて、「……左候て間も

なく右通の大変事御座候 文化八年未(ひ

つじ)十二月 御船神明丸船頭 西田駒助

(以下乗組員名等略之、編者)」と結んでい

ます。これではそんな話、ウソだろうと一笑

に付すわけにはいかなくなります。

武山(竹山)は(開聞岳の東方、指宿市山

川にある)山というより岬の丘みたいな所。

海からの見通しもよい。すぐ隣に、山川・頴

娃(えい)の集落があり、近くにソテツの自

生地があり、竹山神社もあります。

この神社の縁起にも、「隣に連なっている

鳶之口峰との間は天狗の住みかで、頂上に神

灯が見えたり、太鼓・笛・法螺の音が鳴り響

き渡ったり、岩石が大きな音をたてて崩れ落

ちたりする様々な霊怪が伝えられている」と

あります。

この岬の丘みたいな竹山(武山)に、よく

武山魔神のような大天狗がすみついたもの

と、天狗研究者は不思議がっています。この

ような魔神天狗は、いつ、何の目的があって、

どのようにしたすみ着くのでしょうか。そし

てどこからきたのでしょうかネ。

▼開聞岳【データ】

★【所在地】

・鹿児島県指宿市(旧揖宿郡開聞町)。指宿

枕崎線(いぶすきまくらざきせん)開聞駅の

南3キロ。開聞駅から3時間で開聞岳山頂。

三角点:922.2m。標高点:924mがある。

★【位置】国土地理院「電子国土ポータルWe

bシステム」から

・開聞岳:北緯31度10分48.47秒、東経130

度31分42.06秒

★2万5千分の1地形図:開聞岳

▼【参考文献】

・『角川日本地名大辞典46・鹿児島県』(角川

書店)1991年(平成3)

・『神々の系図』川口謙二(東京美術)1981

年(昭和56)

・『古事記』(上つ卷):新潮日本古典集成・27

『古事記』校注・西宮一民(新潮社版)2005

年(平成17)

・『薩藩神変奇録・上』田原篤実著(文化10

年(1813)ころ起稿):『幽冥界研究資料

第1

巻』友清歓眞編纂(天行居発行)大正2年

(1913)

・『山岳宗教史研究叢書18』「修験道史料集

2・西日本編」五来重編(名著出版)1983

年(昭和58)

・『三国名勝図会』(上巻・下巻)(天保14

(1843)年刊行・鹿児島県の地誌)五代秀尭,

橋口兼柄 共編(南日本出版文化協会)1966

年(昭和41)。(国立国会図書館デジタルコ

レクション)

・『三国名勝図会』(八): 60巻 8(巻之22-24)

:(上巻)(天保14(1843)年刊行・鹿児島

県の地誌)五代秀尭, 橋口兼柄 共編(南日

本出版文化協会)1966年(昭和41)。(国立

国会図書館デジタルコレクション)

・『新日本山岳誌』日本山岳会(ナカニシヤ

出版)2005年(平成17)

・『図聚天狗列伝・西日本』知切光歳著(三

樹書房)1977年(昭和52)

・『日本山岳ルーツ大辞典』村石利夫(竹書

房)1997年(平成9)

・『日本三百名山』毎日新聞社編(毎日新聞

社)1997年(平成9)

・『日本山名事典』徳久球雄ほか(三省堂)2004

年(平成16)

・『日本書紀』720年(養老4):岩波文庫『日

本書紀』(一)校注・坂本太郎ほか)(岩波書

店)1995年(平成7)

・『日本伝説大系14』(南九州)荒木博之ほ

か(みずうみ書房)1983年(昭和58)

・『日本歴史地名大系47・鹿児島県の地名』

芳即正(平凡社)1998(平成10)年

・『名山の民俗史』高橋千劔破(河出書房新

社)2009年(平成21

…………………………………………

ちょっと【広告】です。スイマセン

★作者の本をどうぞ(アマゾンから)

【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。

https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE

…………………………

★グッズあります。SUZURI社で販売しています。

https://suzuri.jp/toki-suzuri

…………………………………………

ちょっと【広告】です。スイマセン

★作者の本をどうぞ(アマゾンから)

【とよだ時】(旧とよた時)コーナーです。

https://www.amazon.co.jp/stores/author/B004L1SDTE

…………………………

★グッズあります。SUZURI社で販売しています。

https://suzuri.jp/toki-suzuri

…………………………

★下記はCD本です。(作者から発送します)。

山の妖怪神仏に出会う山旅。

・00『百名山の伝承と神話』(新)

・01『新・丹沢山ものがたり』

・02『全国の山・天狗ばなし』

・03『改訂・山の神々いらすと紀行』

・04『改訂・ふるさとの神々事典』

・05 ↓こちらもどうぞ(紙書籍版品切れ)

「電子書籍」または「中古書籍」をどうぞ。

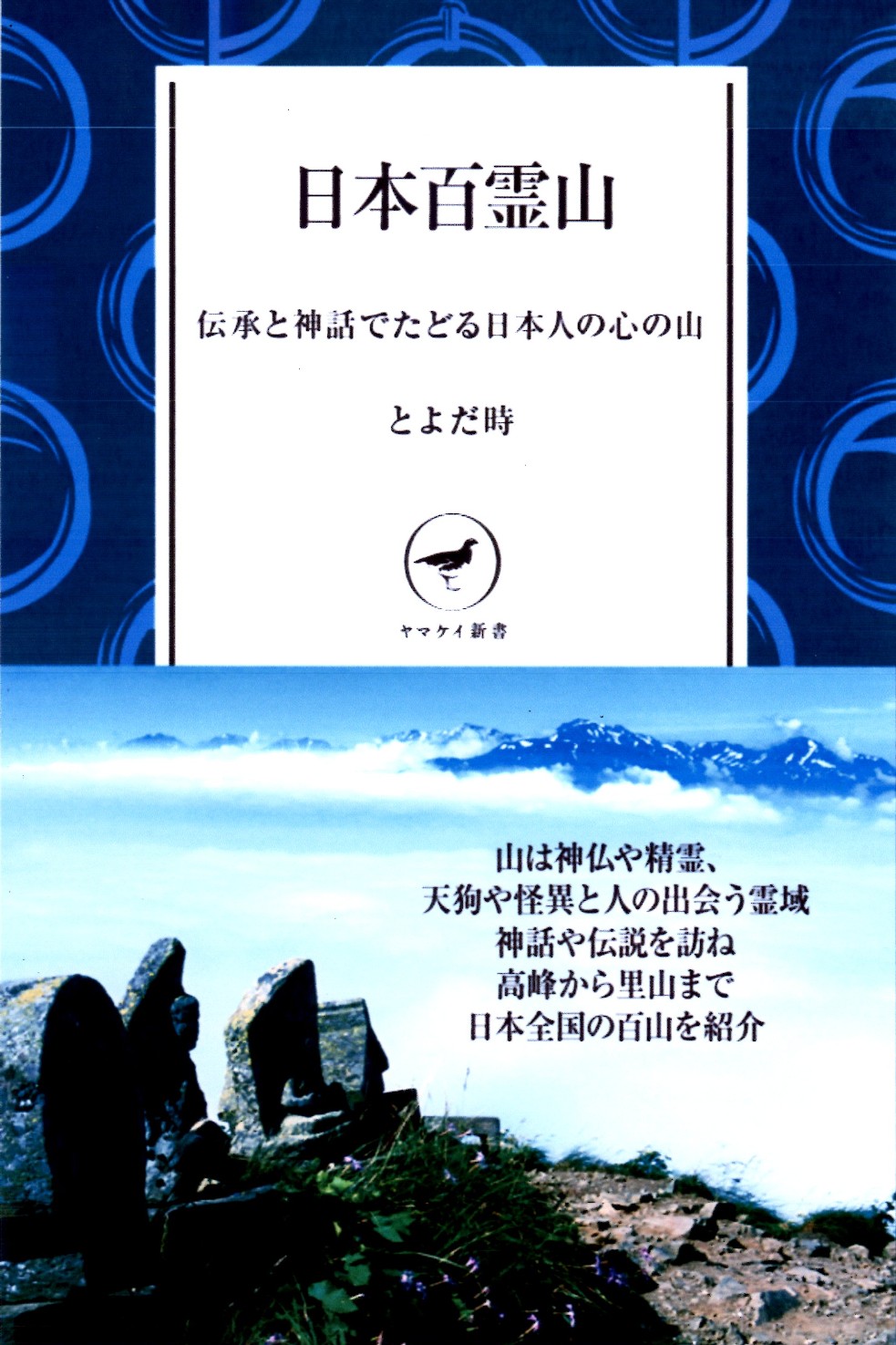

▼山と渓谷社刊『日本百霊山』(電子書籍)

神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の愉

快な話。神話伝説姉妹版

<アマゾン>で。 <楽天ブックス>で。

………………

★その他CD本。

https://toki.moo.jp/cd-mihon/cd-mihon.html

▼SNSやっています

★Facebook:

https://www.facebook.com/tokitemg

★X(旧ツイッター):

https://x.com/tokitemg

……………………

【とよだ

時】山と田園の民俗伝承探査・漫画家

from

20/10/2000

|