|

【全国の山・天狗のはなし】

|

▼30:長野県の山

…………………………………

▼05:飯縄山・飯綱三郎 【略文】 |

|

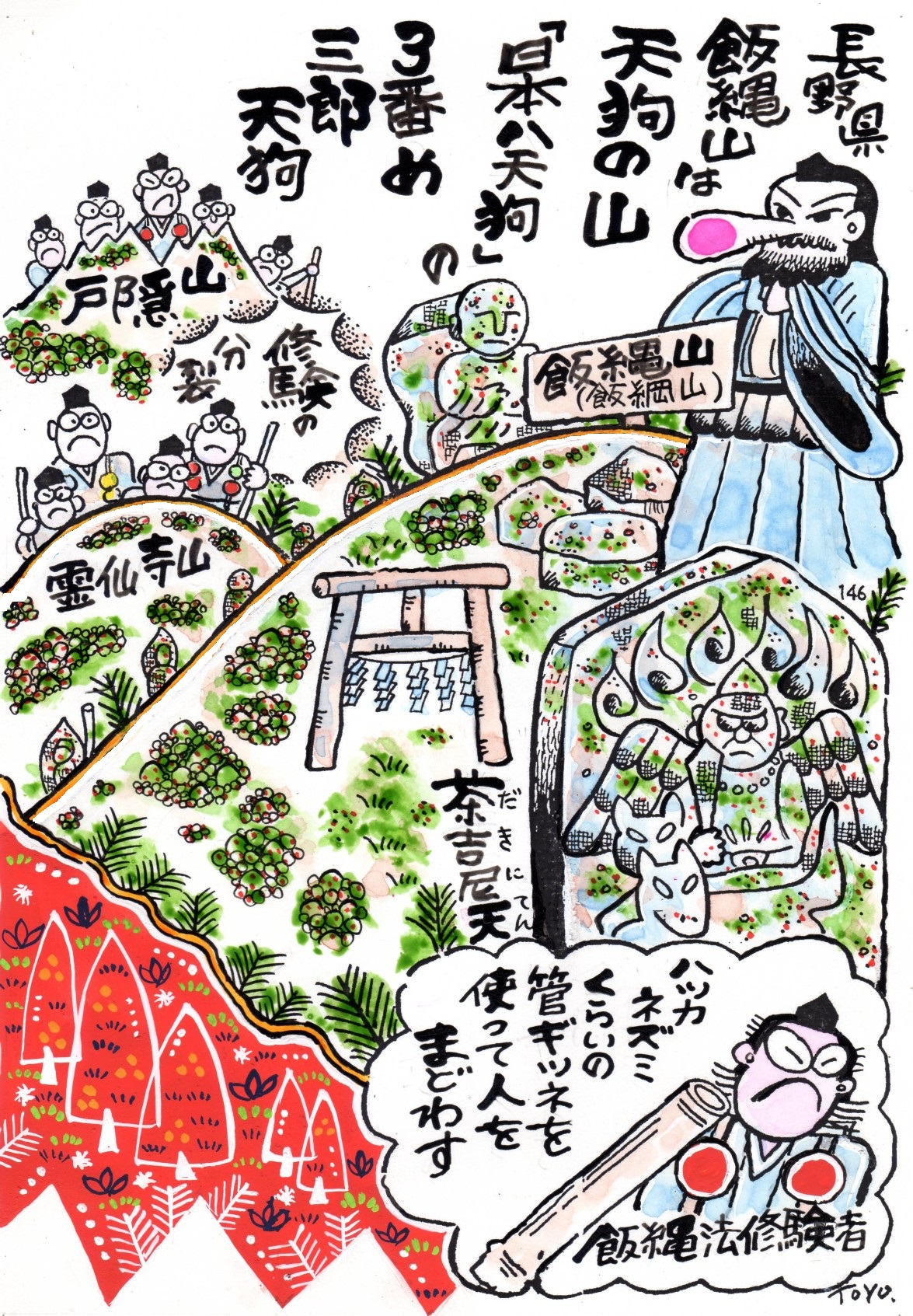

| ▼30-05「飯縄山・飯綱三郎」 【本文】 長野県北西部にある飯縄山(いいづなやま)は「飯綱山」とも書 き、江戸時代末期まで戸隠山、小菅山とともに信濃三大修験道場の ひとつだったそうです。しかし、その歴史はほとんどが不明でいろ いろな説が入り乱れています。 みなさんは飯綱三郎(いづなのさぶろう)という名前をご存じで すか。これは飯縄(綱)山に住むという天狗の名前だそうです。戸 隠山側では伊都奈三郎と書き、戸隠山奥の院参道に伊都奈三郎の祠 と碑があります。飯綱三郎は日本の有名な天狗をとりあげた「日本 八天狗」の一狗(天狗は一狗二狗と数える)にも入っています。 三郎とは、京都の愛宕山(あたごさん)太郎坊、滋賀の比良山(ひ らさん)次郎坊という天狗の次の格という意味になります。鎌倉時 代末とも室町時代にできたともいわれる戸隠の古い記録「戸隠山顕 光寺流記」には「伊都奈三郎は日本第三の天狗なり」とまで書かれ、 天狗仲間ではたいした大物なのだそうです。 飯綱三郎が天狗になる前の姿は、奈良時代の山岳修験者、泰澄上 人(石川県白山を開創)の従者の臥(ふし)行者だとも、その流れ をくむ学問行者だとの説もあります。また平安時代の永観(983年) のころ、同じ信濃の穂高村出身で、いま静岡県の秋葉山にいる天狗 三尺坊が、戸隠山の西窟にこもって修行したという記録から三尺坊 の本地(本来の姿)だとの説があります。 ですが、秋葉山三尺坊はのち、越後の守門岳の麓の熊野社三尺坊 で生きながら天狗に化したとされています。そんなことからやはり 古くからいわれてきた山神説が正解ではないかとされています。 この山にはもう一狗、飯縄山千日太夫(せんにちだゆう)という 天狗がいることになっています。この千日太夫は管狐(くだぎつね) という人には見えない小動物を使って、人の過去や未来を告げさせ る「飯縄の法」という邪法の始祖です。この恐ろしい法のことはよ く祖母などからも聞かされ、子ども心になんとも怖いものだと思っ てものでした。 飯縄邪法を受けつぐ飯縄修験は、インドのヒンズ-教の魔女から きた荼吉尼天(だきにてん)思想を基幹とし、その社を飯縄権現と いったのだそうです。 飯縄修験は戸隠修験から分裂した戸隠宝光社の行者たち。人をま どわせ恐れさせる呪法が世間から嫌われ「飯縄の法」は衰退してし まいました。いまは、山頂直下に荼吉尼天の石像があるだけ。「飯 縄の法」自体を知っている人も少なくなりました。 ▼飯縄山【データ】 【由来】 ・山頂付近の湿地の土砂が栗飯や麦飯に似て食べられるといい、飯 砂山から転じて飯縄山になったという。 【所在地】 ・長野県長野市と長野県長野市戸隠(旧上水内郡戸隠村)、長野県 上水内郡飯綱町大字牟礼(旧上水内郡牟礼村)との境。信越本線牟 礼駅の西25キロ。JR信越本線長野駅からバス、飯縄高原から歩い て2時間30分で飯縄山。二等三角点(1917.4m)がある。地形図に 飯縄山(飯綱山)の文字と三角点の標高の記載あり。付近南西側に 飯縄神社と標高点の標高(1909m)の記載あり。 【位置】 ・三角点:北緯36度44分22.2秒、東経138度08分1.16秒 【地図】 ・2万5千分の1地形図「若槻(高田)」(別の図葉名と重ならず) ▼【参考】 ・『角川日本地名大辞典20・長野県』市川健夫ほか編(角川書店) 1990年(平成2) ・『山岳宗教史研究叢書9』(富士・御嶽と中部霊山)鈴木昭英編(名 著出版)1978年(昭和53年) ・『山岳宗教史研究叢書16』(修験道の伝承文化)五記重編 (名著 出版)1981年(昭和56) ・『山岳宗教史研究叢書17』(修験道史料集Ⅰ)五木重編(名著出 版)1983年(昭和58) ・『信州山岳百科3』(信濃毎日新聞社)1983年(昭和58) ・『図聚天狗列伝・東日本編』知切光歳著(三樹書房)1977年(昭 和52) ・『天狗の研究』知切光歳(大陸書房)1975年(昭和50) ・『日本山名事典』徳久球雄ほか(三省堂)2004年(平成16) ・『日本歴史地名大系20・長野県の地名』(平凡社)1979年(昭和54) |

…………………………………

【とよだ 時】 山と田園風物漫画

……………………………………

(主に画文著作で活動)

【ゆ-もぁ-と】制作処

山のはがき画の会