▼山の軽口ばなし

本文のページ(07)

【とよだ時】(豊田時男)

……………………………………

▼南ア・夜叉の峠の半神半鬼神

【略文】

夜叉峠には荒ぶる神夜叉神をまつる石祠があ

り、峠の名はこの神から来ているという。か

つて桃ノ木鉱泉のそばを流れる釜無川の支

流、水出川(御勅使川)の上流に、身の丈20

数m、眼は爛々と輝かせる暴れん坊の神(夜

叉神)がすんでいたという。

・山梨県南アルプス市

★お急ぎでない方は下記本文もご覧下さい。

▼南ア・夜叉の峠の半神半鬼神

【本文】

南アルプスの入口・夜叉神峠は、山梨県南

アルプス市の高谷山(たかたにやま・1842.1

m)と大崖頭山(おおがれあたまやま・2186.1

m)との鞍部にある峠。昔、旧芦安村の村人

はこの峠を越えて野呂川に入り、小屋に泊ま

り込みで炭を焼いたり、またコメツガやシラ

ベの原生林の伐採、野呂川の流れで木材をい

かだで麓に運んだといいます。

この峠の西500m付近には「糸魚川静岡泉」

という本州横断の大断層が南北に走り、西側

の中生層が東側の新第三紀層の上にのり上が

るような形になっているとのこと。そのため、

まわりには崩壊地が多いという。

そういえば、大崖頭も南稜にある大崩壊地

からの山名。1963年(昭和38)に開通した

夜叉神峠トンネル堀削工事では、涌水、落岩

など幾多の障害が発生する難工事だったと聞

きます。

ところで夜叉神峠には夜叉をまつる石祠が

あります。夜叉は神通力を自由にあやつる、

インド古代ヴェータ聖典以来の半神半鬼。の

ち、仏教に取り入れられてからは、毘沙門天

の眷属として人間を助け、また利益を与える

ようになったという。

しかし、その激しい性格は変わらず、信仰

心のないものには害をおよぼすたたり神だそ

うです。特に「女夜叉」は凶悪な性格で、人

間の血や肉を平気で喰らうというからしまつ

が悪い。夜叉神峠はカラマツ林を通して白根

三山の展望台になっています。

かつて桃ノ木鉱泉のそばを流れる釜無川の

支流、水出川(いまの御勅使川・みだいがわ)

の上流に、身の丈20数m、眼は爛々と輝か

せる暴れん坊の神(夜叉神)がすんでいたと

いう。

疫病をはやらせ、暴風を自由にあやつり、

洪水を呼んで悪事悪業の仕放題。平安時代の

はじめ天長2(825)年の洪水は下流の釜無

川、甲府盆地を越えて一宮まで被害を与えま

した。

見かねた甲斐の国造(くにのみやつこ)・

文屋の秋津は、この惨状を朝廷に奏上。淳和

天皇は心を痛め勅使を送り、水難防止除けを

祈ったという。そのため、水出川は御勅使(み

だい)川と名を変えたそうです。

これとは別に村人たちは、はじめは恐れお

ののいていたものの、ついに我慢できなくな

りお互いに相談。夜叉神をまつりあげ、御勅

使渓谷を一望できるこの峠に石の祠を建て、

念入りに祭祀しました。

それからは災害はなくなり、いまは豊作の

神、縁結びの神になっているといいます。祠

はいまも夜叉神峠小屋の北側に祭られていま

す。

また夜叉神峠名の由来には異説があって、

かつてこの峠付近には、床柱や挽き物細工に

使うヤシャブシという木がたくさん生えてい

たという。

ヤシャブシは漢字で夜叉五倍子。ハンノキ

科のハンノキ属の落葉小高木。このヤシャブ

シ林の「りん」が「ジン」になまってヤシャ

ジンになったともいわれているそうな。ほん

とかいな。

▼夜叉神峠【データ】

★【所在地】

・山梨県南アルプス市芦安(旧山梨県中巨摩

郡芦安村)。中央本線韮崎駅の南西12キロ。

JR中央本線甲府駅からバス、夜叉神峠入口

から歩いて1時間15分で夜叉神峠。

★電子国土ポータル【位置】

・夜叉神峠:北緯35度38分14.73秒、東経138

度20分11.4秒

★【地図】

・2万5千分の1地形図「夜叉神峠(甲府)」

▼【参考文献】

・『甲斐国志』(松平定能(まさ)編集)1814

(文化11年):(「大日本地誌大系」(雄山閣)

1973年(昭和48)

・『角川日本地名大辞典19・山梨県」磯貝正

義ほか編(角川書店)1984年(昭和59)

・『夜叉神峠の由来」夜叉神峠小屋パンフ

………………………………

【グッズsuzuri】

Tシャツ・雑貨、文具・日用品・バッグほか

https://suzuri.jp/toki-suzuri/products

………………………………

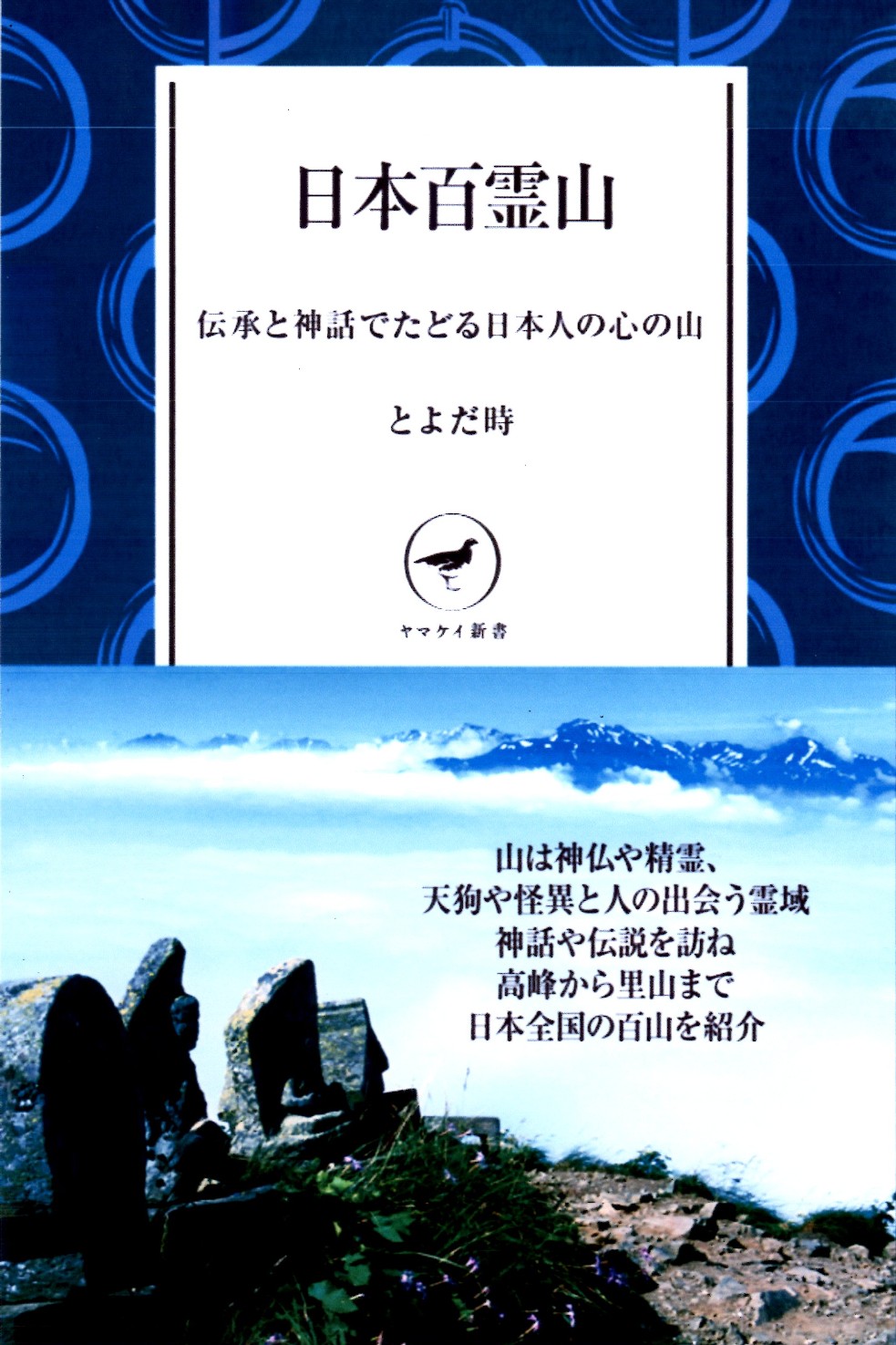

▼山と渓谷社刊『日本百霊山』(電子書籍)

神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の知識を

★ヤマケイ『日本百霊山』ホームページ

https://www.yamakei.co.jp/products/2816120561.html

……………………

▼【アマゾン】

▼【楽天ブックス】

……………………………………

ご希望の方にお譲りしています

(作者プロフィール:とよだ時で検索を)

▼【おもしろ山と田園の本・見本】

・01『新・丹沢山ものがたり』

・02『伝承と神話の百名山』制作中

・03『全国の山・天狗ばなし』

・04『山の神々いらすと紀行』

・05『続・山の神々いらすと紀行』

・06『ふるさとの神々何でも事典』

・07『続・ふるさとの神々事典』

・08『家庭行事なんでも事典』

・09『健康野菜と果物』

・10『ひとの一生なんでも事典』

・11『ふるさと祭事記(歳時記)』

・12『野の本・山の本』

…………………………

|