▼山の軽口ばなし本文のページ(01)

【とよだ時】(豊田時男)

……………………………………

▼北八つ蓼科山・

落雷で落ちてくる雷獣に気をつけろ!

【説明本文】

八ヶ岳の一番北にそびえる蓼科山(2530m)

は、昔は立科山と書き、高いところの井戸の

意味の高井神社を祀ってあったといいます。

この山も不思議な伝説の多い山です。そのひ

とつ、この山には落雷の時落ちて来る雷獣と

いう獣がいたという。

江戸時代の寛政10年(1798)刊の「遠山奇

談」という本に、「たてしな山雷獣雷鳥の事」

というお話があります。「遠山奇談」は天明

8年(1788)に炎上した京都東本願寺の再建

のため、浜松の齢松寺の僧・浄林坊辨惠(筆

名華誘)が遠山に材木を探し求めに伐り出し

た時にであった、いろいろな不思議なことを

記したもの。

その中の一節、「さて又、此山に異獣あり。

夏雷雨の起る時、小獣嚴に、あらはれ雲を望

み、飛で雲に入。其勢ひ、絲を引ごとく火を

顕し、數十疋須臾(しばらく)の間に、雲に

飛入やいなや、夕立して雷鳴する。…

…あるとし、何としたりけん、此小獣夕立

のゝち、山より死して流れいづるを、人こぞ

りて取あげ、みるに、かの獣なり。しかも二

疋(ひき)あり。大きさ小犬のごとくにて、

灰色。毛松葉の針のごとく、手をさへるに、

いらつきて手掌痛し。頭長く鳥のごとく成口

ばしあり。…

…嘴(くちばし)は半黑し。尾は狐のごと

く、ふつさりとしたり。利爪(つめ)は鷲よ

りもたけく、深山大木などに、爪の痕あるも

のは、決して是也」とあり、その爪の形から

深山の大木などに、爪の痕があるのはまさし

くこの獣のものに違いないとしています。

また同書は土佐の国ではこの動物を捕まえ

て、雷汁という料理にして酒のさかなにして

食ったこともあったという。また江州(滋賀

県)鏡の宿でもその獣を捕まえたときは見物

人が市をなしたと書いてあります。

この雷獣というのは、江戸時代の書物によ

く出てくる怪獣で1765年(明和2)には丹沢

の大山にも落ちたことがあるということで

す。

▼蓼科山【データ】

【所在地】

・長野県北佐久郡立科町と同県茅野市との

境。JR中央線茅野駅からバス・親湯入口か

ら歩いて4時間30分で蓼科山。一等三角点(2

530.3m)と蓼科神社の奥宮がある。

【位置】国土地理院「地図閲覧サービス」

・三角点:北緯36度06分13.42秒、東経138度

17分42.23秒

【地図】

・2万5千分の1地形図「蓼科山(長野)」

▼【参考文献】

・『遠山奇談』(寛政10年(1798)刊)(後篇)

「巻之四」:『日本庶民生活史料集成16・奇談

奇聞』編集委員代表・谷川健一(三一書房)

1989年(平成元)

・『日本未確認生物事典』笠間良彦(柏美術

出版)1994年(平成6)

………………………………

【グッズsuzuri】

Tシャツ・雑貨、文具・日用品・バッグほか

https://suzuri.jp/toki-suzuri/products

………………………………

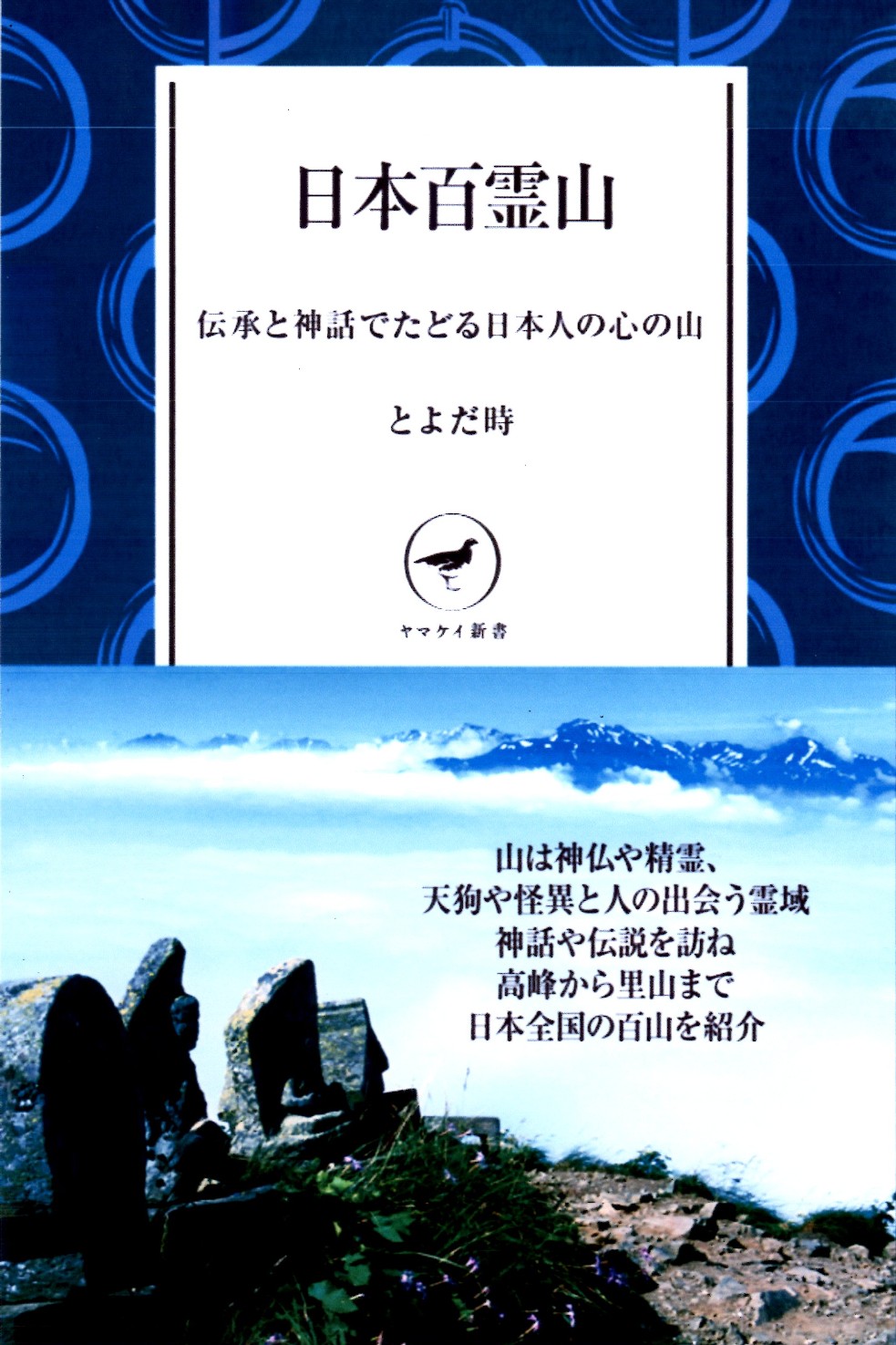

▼山と渓谷社刊『日本百霊山』(電子書籍)

神仏、精霊、天狗や怪異と出会う山旅。山の知識を

★ヤマケイ『日本百霊山』ホームページ

https://www.yamakei.co.jp/products/2816120561.html

……………………

▼【アマゾン】

▼【楽天ブックス】

……………………………………

ご希望の方にお譲りしています

(作者プロフィール:とよだ時で検索を)

▼【おもしろ山と田園の本・見本】

・01『新・丹沢山ものがたり』

・02『伝承と神話の百名山』制作中

・03『全国の山・天狗ばなし』

・04『山の神々いらすと紀行』

・05『続・山の神々いらすと紀行』

・06『ふるさとの神々何でも事典』

・07『続・ふるさとの神々事典』

・08『家庭行事なんでも事典』

・09『健康野菜と果物』

・10『ひとの一生なんでも事典』

・11『ふるさと祭事記(歳時記)』

・12『野の本・山の本』

…………………………

【TOP】ページ「峠と花と地蔵さんと……」へ

………………………………………………………………

|